Содержание

- Was sind Parasiten im Verdauungstrakt und warum sollten wir sie kennen?

- Lebenszyklen und Übertragungswege: Wie gelangen Parasiten in den Menschen?

- Klinische Symptome: Wie äußern sich Infektionen?

- Diagnostik: Wie erkennt man den Übeltäter?

- Therapie: Was tun, wenn ein Parasit gefunden wird?

- Prävention: Was kann jeder Einzelne tun?

- Öffentliche Gesundheit: Warum Parasiten immer noch ein Thema sind

- Mythen, Hausmittel und was wirklich hilft

- Spezialfälle: Zystizerkose, Strongyloidiasis und andere Komplikationen

- Forschung und Ausblick: Impfstoffe und neue Therapien

- Praktische Tipps für den Alltag

- Schlussfolgerung

Parasiten — das Wort löst beim einen Schaudern, beim anderen Neugier aus. Wer denkt bei einem Magenknurren schon an einzellige Einwanderer oder wurmähnliche Mitesser? Dabei ist der Verdauungstrakt ein wahrlich vielfältiger Lebensraum, in dem sich Mikroorganismen niederlassen, vermehren und manchmal den Alltag durcheinanderbringen. In diesem Artikel begeben wir uns auf eine spannende Entdeckungsreise: Wir schauen uns an, welche Parasiten im Verdauungstrakt vorkommen, wie sie leben, welche Symptome sie verursachen, wie sie diagnostiziert und behandelt werden — und vor allem, wie man sich schützen kann. Ich schreibe diesen Text so, dass er sowohl informativ als auch unterhaltsam ist: mit anschaulichen Beispielen, klaren Erklärungen und praktischen Hinweisen, damit Sie dieses Thema gut verstehen und bei Bedarf fundiert entscheiden können.

Was sind Parasiten im Verdauungstrakt und warum sollten wir sie kennen?

Parasiten sind Organismen, die auf Kosten eines anderen Organismus leben — in unserem Fall des Menschen. Im Verdauungstrakt finden sich sowohl Einzeller (Protozoen) als auch mehrzelliger Würmer (Helminthen: Nematoden, Cestoden, Trematoden). Viele dieser Parasiten sind weltweit verbreitet; einige kommen vor allem in tropischen Regionen vor, andere sind überall zu finden. Die meisten Infektionen verlaufen mild oder sogar unbemerkt, doch einige können schwere Erkrankungen, Mangelernährung oder Komplikationen verursachen, besonders bei Kleinkindern, älteren Menschen oder Immun-geschwächten.

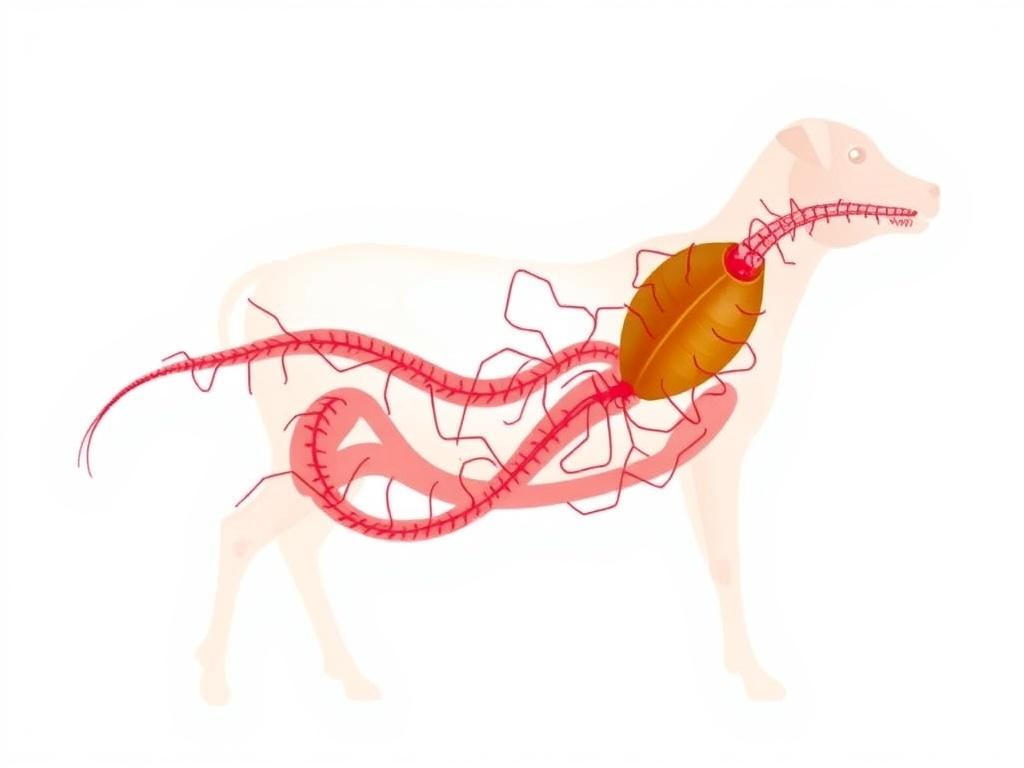

Es lohnt sich also, die wichtigsten Arten, Übertragungswege und Symptome zu kennen — nicht nur aus medizinischem Interesse, sondern weil einfache Hygienemaßnahmen oft schon sehr viel bewirken. Zudem sind einige Parasiten zoonotisch, das heißt sie können zwischen Tieren und Menschen hin- und herwandern — eine Schnittstelle, die uns im täglichen Leben immer wieder berührt, sei es durch Haustiere, Nutztiere oder Lebensmittel.

Die große Vielfalt: Wer gehört alles dazu?

Der Verdauungstrakt beherbergt eine bunte Schar von Parasiten. Man kann sie grob in Protozoen (einzellige Organismen) und Helminthen (würmerähnliche Vielzeller) unterteilen. Zu den Protozoen zählen zum Beispiel Giardia lamblia, Entamoeba histolytica und Cryptosporidium. Zu den Helminthen zählen die Nematoden (z. B. Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis), Cestoden (z. B. Taenia-Arten) und Trematoden (z. B. Fasciola).

Diese Arten unterscheiden sich stark in Größe, Lebenszyklus und Krankheitsbild — manche sind winzig und bleiben im Darm, andere hinterlassen Spuren in Organen oder wandern sogar durch den Körper. Zu wissen, wen man vor sich hat, ist entscheidend für Therapie und Prävention.

Lebenszyklen und Übertragungswege: Wie gelangen Parasiten in den Menschen?

Ein faszinierender (und gelegentlich ekeliger) Teil der Parasitenkunde sind die Lebenszyklen. Viele Parasiten haben komplexe Zyklen mit verschiedenen Entwicklungsstadien — Eier, Larven, Zysten, trophozoite Formen — und teilweise Wirtswechseln. Manche leben ausschließlich im Menschen; andere benötigen Zwischenwirte wie Wasserorganismen, Insekten oder Nebenwirte wie Schweine und Rinder.

Die häufigsten Übertragungswege sind:

– fäkal-orale Übertragung: kontaminiertes Wasser oder Nahrung, mangelnde Hygiene

– kontaminierte Lebensmittel: rohes oder unzureichend gegartes Fleisch oder Fisch

– direkter Kontakt: z. B. bei Enterobius (Madenwurm) durch Schmierinfektion

– über Insekten oder Zwischenwirte: seltener, aber möglich

Diese Mechanismen erklären, warum sauberes Trinkwasser, gute Küchenhygiene und der sorgfältige Umgang mit rohem Fleisch zentrale Präventionsmaßnahmen sind.

Beispielhafte Lebenszyklen (anschaulich erklärt)

Stellen Sie sich Giardia lamblia als winzigen Reisenden vor, der sich in Form von Zysten in Wasser versteckt. Wer dieses Wasser trinkt, nimmt Zysten auf — im Dünndarm „erwachen“ sie, teilen sich und verursachen Durchfall. Ganz anders funktioniert Taenia solium (Schweinebandwurm): Menschen können sich entweder durch den Verzehr unzureichend gegarten Schweinefleischs mit adulten Würmern infizieren oder durch Aufnahme von Eiern — und letztere können im Menschen schwere Larvenzysten (Zystizerkose) hervorrufen, die sogar das Gehirn betreffen können.

Klinische Symptome: Wie äußern sich Infektionen?

Die Symptome sind sehr variabel — von asymptomatisch bis lebensbedrohlich. Häufige Beschwerden sind Durchfall (akut oder chronisch), Bauchschmerzen, Blähungen, Übelkeit, Gewichtsverlust und Zeichen von Mangelernährung wie Eisenmangelanämie. Einige Parasiten verursachen spezifische Symptome: Enterobius kann intensiven Analjuckreiz besonders nachts auslösen, während Ascaris bei massiver Infestation Darmverschluss verursachen kann. Protozoen wie Entamoeba histolytica können blutige Durchfälle und sogar Leberabszesse verursachen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Symptome allein oft nicht reichen, um den Erreger zu bestimmen — ähnliche Beschwerden können auch durch bakterielle oder virale Infektionen oder nicht-infektiöse Ursachen ausgelöst werden. Daher ist die genaue Diagnostik entscheidend.

Liste 1: Häufige Symptome bei parasitären Darminfektionen (nummeriert)

- Durchfall (wässrig bis blutig)

- Bauchkrämpfe und Blähungen

- Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit

- Übelkeit und Erbrechen

- Analjuckreiz (häufig bei Enterobius)

- Anämie und Mangelerscheinungen (bei chronischer Infektion)

- Fieber und allgemeines Krankheitsgefühl (bei invasiven Formen)

Diagnostik: Wie erkennt man den Übeltäter?

Die Diagnostik beginnt meist mit einer gründlichen Anamnese: Reiseverhalten, Ernährungs- und Hygienegewohnheiten, Kontakt zu Tieren sowie die genaue Beschreibung der Symptome. Dann kommen labordiagnostische Verfahren ins Spiel. Klassische Methoden sind mikroskopische Stuhluntersuchungen nach speziellen Färbungen, wobei oft mehrere Proben an verschiedenen Tagen nötig sind, weil Parasiten unregelmäßig ausgeschieden werden. Moderne Methoden wie Antigen-Tests oder molekulare Verfahren (PCR) haben die Sensitivität deutlich erhöht und erlauben eine genauere Identifizierung.

Serologische Tests können bei bestimmten Parasiten hilfreich sein, etwa bei diagnostischer Abklärung von Leberabszessen durch Entamoeba oder bei Zystizerkose. Bildgebende Verfahren (Ultraschall, CT, MRT) werden eingesetzt, wenn Organbeteiligung vermutet wird.

Liste 2: Wichtige diagnostische Methoden (nummeriert)

- Stuhlmikroskopie (Eier, Larven, Zysten)

- Stuhl-Antigentests (schneller, spezifischer für einige Protozoen)

- Molekulare Diagnostik (PCR für spezifische Erreger)

- Bluttests/Serologie (bei extraintestinalen Manifestationen)

- Bildgebung (Ultraschall, CT, MRT bei Organbefall)

- Endoskopische Untersuchungen (bei unklaren Darmbefunden)

Therapie: Was tun, wenn ein Parasit gefunden wird?

Die Behandlung richtet sich nach dem Erreger. Glücklicherweise gibt es für die meisten Darmpathogene wirksame Medikamente. Für Protozoen wie Giardia werden Nitroimidazole (z. B. Metronidazol) oder Nitazoxanid eingesetzt; bei Entamoeba histolytica ist die Kombination aus einem Gewebe- und einem Darminfektiostatikum oft nötig. Nematoden wie Ascaris, Enterobius oder Strongyloides werden mit Anthelminthika wie Albendazol, Mebendazol oder Ivermectin behandelt. Cestoden (Bandwürmer) sprechen auf Praziquantel an, bei Taenia solium besteht zusätzlich die Notwendigkeit, mögliche Zystizerkose auszuschließen oder zu behandeln.

Es ist wichtig zu betonen: Dosis und Therapiedauer sollten individuell vom Arzt festgelegt werden. Einige Parasiten erfordern Massentherapien in betroffenen Regionen, um die Transmission zu unterbrechen; andere bedürfen einer gezielten Einmalbehandlung.

Tabelle 1: Übersicht ausgewählter Parasiten, typische Übertragung und klinische Besonderheiten

| Nr. | Parasit | Gruppe | Übertragung | Häufige Symptome / Besonderheiten |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Giardia lamblia | Protozoen | Fäkal-orale (kontaminiertes Wasser) | Wässriger Durchfall, Fettstuhl, Malabsorption |

| 2 | Entamoeba histolytica | Protozoen | Fäkal-orale (Nahrungsmittel, Wasser) | Blutiger Durchfall, evtl. Leberabszess |

| 3 | Cryptosporidium spp. | Protozoen | Wasser, Kontakt | Wässriger Durchfall, schwer bei Immunsupprimierten |

| 4 | Ascaris lumbricoides | Nematoden | Fäkal-orale (Eier im Boden) | Bauchschmerzen, Darmverschluss bei Massengbefall |

| 5 | Enterobius vermicularis | Nematoden | Schmierinfektion (Kontakt) | Analjuckreiz, besonders nachts |

| 6 | Taenia spp. (Bandwürmer) | Cestoden | Rohe/ungenügend gegarte Lebensmittel (Fleisch/Fisch) | Gewichtsverlust, bei T. solium: Risiko von Zystizerkose |

| 7 | Fasciola hepatica | Trematoden | Kontaminierte Wasserpflanzen | Leberbeteiligung, Bauchschmerzen, Fieber |

Tabelle 2: Häufig verwendete Medikamente und Hinweise (nummeriert)

| Nr. | Wirkstoff | Wirkung / Indikationen | Bemerkungen |

|---|---|---|---|

| 1 | Metronidazol / Tinidazol | Protozoen (z. B. Giardia, Entamoeba) | Häufig eingesetzt; Nebenwirkungen möglich; Vorsicht bei Alkohol |

| 2 | Nitazoxanid | Giardia, Cryptosporidium | Alternative oder bei Unverträglichkeit |

| 3 | Albendazol / Mebendazol | Nematoden (Ascaris, Enterobius) und einige Cestoden | Breit eingesetzt; Schwangerschaft meiden |

| 4 | Ivermectin | Strongyloides, einige Nematoden | Besonders wirksam bei Strongyloides |

| 5 | Praziquantel | Cestoden (Taenia), Trematoden | Standardtherapie bei Bandwürmern |

Prävention: Was kann jeder Einzelne tun?

Prävention ist ein Schlüsselwort in der Parasitenkunde — viele Infektionen ließen sich durch einfache Maßnahmen vermeiden. Sauberes Trinkwasser, Händewaschen vor dem Essen, gründliches Kochen von Fleisch und Fisch sowie das Vermeiden von Rohkost in Risikogebieten reduzieren das Risiko drastisch. In Gemeinden mit hoher Belastung sind Maßnahmen wie sichere sanitäre Einrichtungen, Bildungsprogramme und gelegentlich Massenbehandlungen notwendig.

Liste 3: Praktische Präventionsschritte für Alltag und Reise (nummeriert)

- Regelmäßig und gründlich Hände waschen (vor dem Essen, nach dem Toilettengang).

- Nur sauberes, abgekochtes oder sicher aufbereitetes Wasser trinken.

- Fleisch und Fisch immer vollständig durcherhitzen.

- Rohes Gemüse und Salate in Risikogebieten nur geschält oder gut gewaschen verzehren.

- Hygiene bei Kindern besonders beachten (Windeln, Spielplätze).

- Haustiere regelmäßig entwurmen und tierärztlich versorgen.

- Bei Reisen in tropische Gebiete vorab informieren und ggf. Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Öffentliche Gesundheit: Warum Parasiten immer noch ein Thema sind

Obwohl die Sterblichkeitsraten vieler parasitärer Infektionen in wohlhabenden Ländern gesunken sind, bleiben diese Erreger global ein riesiges Problem. In Regionen mit schlechter Wasserversorgung, mangelhafter Hygiene und begrenztem Zugang zu medizinischer Versorgung sind Wurm- und Protozoeninfektionen weit verbreitet. Sie verursachen nicht nur akute Krankheiten, sondern auch chronische Mangelernährung und Entwicklungsverzögerungen bei Kindern — mit immensen sozialen und wirtschaftlichen Folgen.

Programme zur Massenbehandlung, Verbesserungen der Wasserversorgung und sanitären Einrichtungen sowie Gesundheitsbildung sind erheblich, um die Last dieser Krankheiten zu reduzieren. Zudem spielen Umweltveränderungen, Migration und Klimawandel eine Rolle bei der Verbreitung bestimmter Parasiten.

Besondere Risikogruppen

Kinder, Schwangere, ältere Menschen und immunsupprimierte Patienten sind besonders gefährdet. Bei Immunsupprimierten kann z. B. eine Cryptosporidium-Infektion schwer verlaufen, und Strongyloides kann bei immunsuppressiver Therapie zu einer lebensbedrohlichen disseminierten Infektion führen. Daher sind in diesen Gruppen präventive Maßnahmen und frühzeitige Diagnostik besonders wichtig.

Mythen, Hausmittel und was wirklich hilft

Rund um Parasiten kursieren viele Mythen. Manche Hausmittel haben durchaus eine milde Wirkung oder unterstützen das allgemeine Wohlbefinden (z. B. ausreichende Flüssigkeitszufuhr bei Durchfall). Dennoch können Hausmittel schwere Infektionen nicht zuverlässig heilen. Es ist verführerisch, natürliche Produkte zu probieren, doch bei bestätigter Parasitenerkrankung sollte die bewährte medizinische Therapie nicht durch nicht erprobte Methoden ersetzt werden.

Ein weiterer verbreiteter Mythos ist die Annahme, dass „sauber“ aussehende Hände oder Lebensmittel immer sicher sind — viele Erreger sind unsichtbar und überleben im Darm oder auf Oberflächen. Konsequente Hygiene, sichere Lebensmittelzubereitung und bei Bedarf ärztliche Abklärung sind daher die besten Maßnahmen.

Wann zum Arzt?

Suchen Sie ärztliche Hilfe bei anhaltendem oder blutigem Durchfall, starken Bauchschmerzen, Fieber, ungewolltem Gewichtsverlust oder bei Symptomen nach Reisen in Risikogebiete. Auch bei Beschwerden wie intensivem Analjuckreiz, wiederkehrenden gastrointestinalen Problemen oder beim Verdacht auf Zystizerkose (z. B. neurologische Symptome nach möglichen Expositionen) ist frühzeitige medizinische Abklärung wichtig.

Spezialfälle: Zystizerkose, Strongyloidiasis und andere Komplikationen

Einige Parasiten können nicht nur den Darm, sondern auch andere Organe betreffen. Bei Taenia solium-Eiern, die in den Menschen gelangen, können sich Larven im Gehirn festsetzen — das nennt man neurozystizerkose und sie ist eine der häufigsten parasitären Ursachen für erworbenen Epilepsie in betroffenen Regionen. Strongyloides kann bei immunsupprimierten Patienten in eine hyperinfektiöse, oft tödliche Form übergehen. Ascaris-Massenbefall kann mechanische Komplikationen wie Darmverschluss verursachen. Solche Fälle zeigen, dass eine einfache Darminfektion in seltenen Fällen gravierende Folgen haben kann.

Fallbeispiel (anschaulich)

Stellen Sie sich ein Kind aus einer ländlichen Region vor: Es isst gelegentlich rohes Gemüse vom Feld, trinkt unbehandeltes Wasser und spielt im Sand. Nach und nach verliert es an Gewicht, hat wiederkehrende Bauchschmerzen und Durchfall. Bei der Untersuchung findet man Eier von Ascaris im Stuhl. Durch eine Kombination aus Entwurmung, Ernährungsberatung und Hygienemaßnahmen verbessert sich der Zustand des Kindes deutlich — ein kleines Beispiel dafür, wie medizinische Intervention und Gesundheitsbildung Leben verändern können.

Forschung und Ausblick: Impfstoffe und neue Therapien

Die Forschung an Impfstoffen gegen helminthische Infektionen steckt noch in den Kinderschuhen, doch es gibt Fortschritte. Neue molekulare Diagnostik verbessert die Erkennung und Überwachung von Infektionen. Antibiotika- oder antiparasitäre Resistenzen spielen bisher eine geringere Rolle als bei Bakterien, dennoch ist die Überwachung wichtig. Außerdem wird an innovativen Präventionsstrategien gearbeitet — von verbesserten Sanitärlösungen bis zu Programmen, die sozioökonomische Faktoren berücksichtigen.

Langfristig ist die Kombination aus medizinischer Behandlung, Strukturverbesserungen (Wasser, Abwasserentsorgung) und Bildungsarbeit der erfolgversprechendste Ansatz, um die Belastung durch parasitäre Darmerkrankungen weltweit zu verringern.

Die Rolle des Einzelnen und der Gesellschaft

Jeder Beitrag zählt: von einfachem Händewaschen über verantwortungsbewussten Fleischkonsum bis hin zu politischem Engagement für bessere Infrastruktur in betroffenen Regionen. Die Bekämpfung parasitärer Erkrankungen ist nicht nur eine medizinische, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe.

Praktische Tipps für den Alltag

Neben den grundlegenden Präventionsmaßnahmen gibt es kleine, praktische Routinen, die den Alltag sicherer machen: Küchenutensilien getrennt verwenden (für rohes Fleisch und für andere Lebensmittel), Obst und Gemüse gründlich waschen, beim Camping oder Reisen auf sichere Wasserquellen achten (Wasser abkochen oder aufbereitete Flaschen verwenden) und bei Haustieren auf regelmäßige Kontroll- und Entwurmungstermine achten. Schulen und Kindergärten profitieren von Hygieneschulungen — Kinder lernen leicht und geben gute Gewohnheiten weiter.

Checkliste für die Reiseapotheke und -vorbereitung

Reisende sollten eine kleine Checkliste bereithalten: Informationen zu lokalen Gesundheitsrisiken, empfohlene Impfungen, Mittel gegen Durchfall (und die Kenntnis, wann ärztliche Hilfe nötig ist), Lösungen zum Wasseraufbereiten und Kontaktinfos lokaler Gesundheitseinrichtungen.

Schlussfolgerung

Parasiten im Verdauungstrakt sind vielfältig, oft unsichtbar, aber in ihrer Wirkung sehr real. Die gute Nachricht ist: Viele Infektionen lassen sich durch einfache Hygienemaßnahmen, sichere Lebensmittelpraktiken und gezielte medizinische Behandlung verhindern oder heilen. Für einzelne Betroffene ist eine präzise Diagnostik und passende Therapie entscheidend; für die Gesellschaft sind Investitionen in Wasser, sanitäre Einrichtungen und Gesundheitsbildung notwendig. Wenn wir wissen, wie diese Mitbewohner unseres Verdauungstrakts leben und wie wir sie in Schach halten, können wir sowohl individuelles Leid als auch gesellschaftliche Belastungen verringern — mit oft simplen, aber effektiven Mitteln.