Содержание

- Was sind Pilzerkrankungen der Haut?

- Wie erkennt man Pilzerkrankungen? Typische Symptome

- Liste 1: Häufige Pilzerkrankungen der Haut

- Welche Pilze verursachen Hautinfektionen?

- Tabelle 1: Übersicht der Pilzarten, typische Klinik und bevorzugte Therapie

- Diagnose: Wann zum Arzt und welche Tests helfen?

- Behandlungsoptionen: Was wirkt gegen Pilze?

- Tabelle 2: Vergleich gebräuchlicher Antimykotika

- Vorbeugung: Strategien, um Pilzerkrankungen zu entgehen

- Hausmittel und wann man sie vorsichtig einsetzen sollte

- Besondere Situationen: Kinder, Senioren und immunsupprimierte Menschen

- Komplikationen und warum man Pilzinfektionen nicht ignorieren sollte

- Mythen und Fakten: Was stimmt wirklich?

- Praktische Checkliste: Was tun bei Verdacht auf Pilzbefall?

- Fortschritte in Forschung und Therapie

- Schlussfolgerung

Pilze sind überall: auf Böden, in der Luft, auf Pflanzen — und auf unserer Haut. Die meisten dieser winzigen Lebewesen leben harmlose Koexistenz mit uns, doch unter bestimmten Bedingungen können sie die Oberhand gewinnen und Pilzerkrankungen verursachen, die lästig, hartnäckig und manchmal schmerzhaft sind. In diesem Artikel nehme ich Sie mit auf eine fesselnde Reise durch die Welt der Pilzerkrankungen der Haut. Wir schauen uns an, welche Arten es gibt, wie man sie erkennt, wie sie behandelt und vorgebeugt werden kann und welchen Schaden sie anrichten können, wenn man sie unterschätzt. Packen Sie also Ihren metaphorischen Kompass ein — wir tauchen tief ein in Schuppen, Rötungen und juckende Geheimnisse.

Was sind Pilzerkrankungen der Haut?

Pilzerkrankungen der Haut, medizinisch als Mykosen bezeichnet, entstehen durch Pilze, die die obersten Schichten der Haut, Haare und Nägel befallen. Anders als Bakterien vermehren sich Pilze oft auf äußeren Hautschichten, lieben Feuchtigkeit und Wärme und finden in unserem Alltag zahlreiche Gelegenheiten, sich auszubreiten — vom öffentlichen Schwimmbad bis zum feuchten Sportschuh.

Pilze, die Hautinfektionen verursachen, gehören meist zu drei Gruppen: Dermatophyten (die klassische „Ringelform“ verursachend), Hefen (wie Candida) und Schimmelpilze. Jede dieser Gruppen hat ihre eigene Vorliebe für Körperstellen und zeigt typische Erscheinungsbilder. Viele Infektionen sind zwar nicht lebensbedrohlich, aber sie können chronisch werden, soziale Unsicherheit hervorrufen und die Lebensqualität beeinträchtigen.

Wie erkennt man Pilzerkrankungen? Typische Symptome

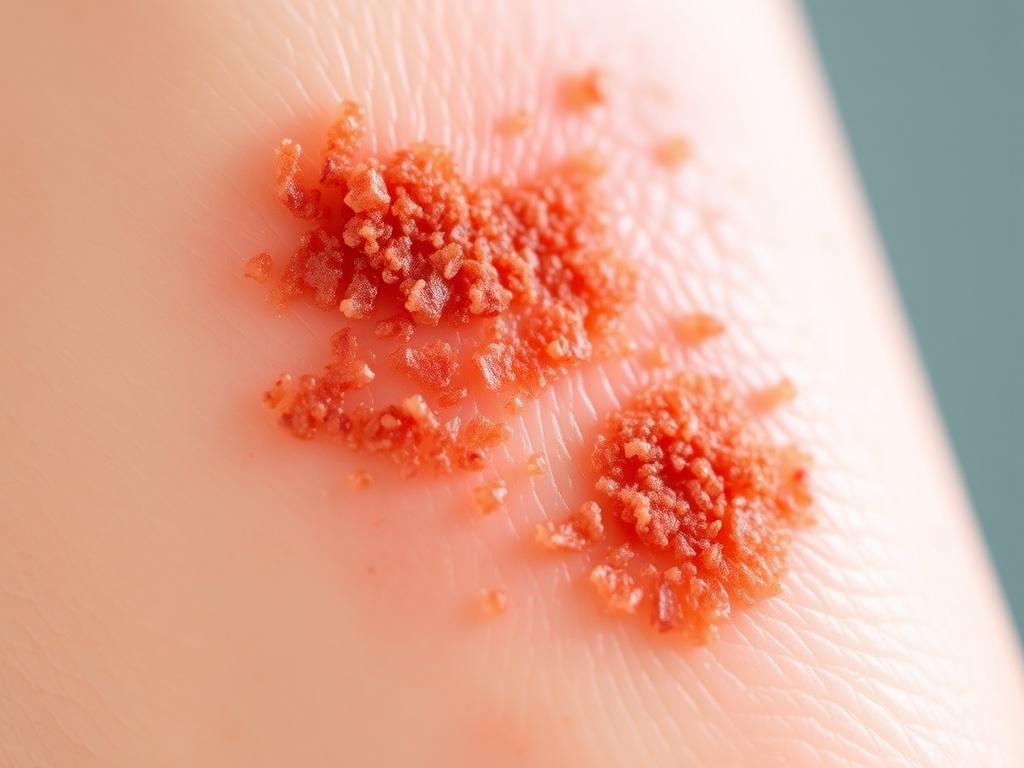

Pilzinfektionen der Haut haben einige gemeinsame Merkmale: Rötung, Juckreiz, Schuppung, nässende Stellen oder verdickte Nägel. Doch die Erscheinungsformen sind so vielfältig wie die Pilze selbst. Einige Infektionen sind sehr charakteristisch — denken Sie an den „Ring“ bei Tinea corporis (Ringelflechte) oder die weißlichen Ablösungen bei Nagelmykose. Andere sind unspezifischer und können leicht mit Ekzemen oder Psoriasis verwechselt werden.

Diagnose beruht auf klinischer Betrachtung, manchmal verstärkt durch microscopy (Hautschabprobe), Pilzkultur oder moderne molekulare Tests. Eine exakte Bestimmung des Erregers hat praktische Bedeutung, weil sie die Behandlung gezielt macht und Rückfälle verhindert.

Häufige Symptome im Überblick

– Juckreiz und Brennen an betroffenen Stellen

– Schuppende oder nässende Hautflächen

– Rötung mit klar begrenztem Rand (bei dermatophytischen Infektionen)

– Nagelverfärbung, Verdickung und brüchige Nägel

– Hautrisse, insbesondere zwischen den Zehen

Liste 1: Häufige Pilzerkrankungen der Haut

Hier eine nummerierte Übersicht der geläufigsten Mykosen, inklusive kurzer Beschreibung:

- Tinea pedis (Fußpilz): Meist zwischen den Zehen, juckend, schuppend und manchmal nässend.

- Tinea corporis (Ringelflechte): Runde, ringförmige Hautläsionen mit zentraler Abheilung.

- Tinea cruris (Leistenpilz): Rötliche, juckende Plaques in der Leistenregion.

- Onychomykose (Nagelpilz): Verdickte, verfärbte und brüchige Nägel.

- Candidose der Haut: Häufig in Hautfalten, wund und nässend.

- Pityriasis versicolor (Malassezia-Infektion): Kleine, oft hellere oder dunklere Flecken auf dem Rumpf.

- Kopfhautmykose: Bei Kindern eher präsent, kann zu Haarbruch und schuppenden Herden führen.

Welche Pilze verursachen Hautinfektionen?

Pilze sind eine vielfältige Gruppe, und die Arten, die Haut befallen, haben unterschiedliche Lebensweisen. Dermatophyten wie Trichophyton und Microsporum spalten Keratin — das Protein in Haut, Haaren und Nägeln — und gedeihen dadurch in diesen Geweben. Hefen wie Candida sind häufig Kommensalen des Menschen, können jedoch in feuchten Hautfalten überhandnehmen und Infektionen verursachen. Die lipophile Malassezia-Gruppe lieben ölhaltige Hautregionen und sind verantwortlich für die fleckenförmigen Veränderungen bei Pityriasis versicolor.

Das Wissen um den Erreger hilft nicht nur beim Verständnis, sondern beeinflusst auch die Therapie: Manche Pilze sprechen gut auf lokale Cremes an, andere benötigen orale Medikamente.

Wie Pilze sich verbreiten

Pilze nutzen mehrere Wege zur Ausbreitung: direkten Hautkontakt, indirekten Kontakt über feuchte Oberflächen, gemeinsame Handtücher, Schuhe oder Haarbürsten. Haustiere können einige Dermatophyten übertragen, ebenso sind Gemeinschaftseinrichtungen (Schwimmbäder, Umkleiden, Fitnessstudios) häufige Übertragungsorte. Bestimmte Berufsgruppen und Lebensstile erhöhen das Risiko — Sportler, Menschen mit starkem Schwitzen, enge Kleidung tragende Personen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Tabelle 1: Übersicht der Pilzarten, typische Klinik und bevorzugte Therapie

Die folgende Tabelle gibt einen kompakten Vergleich:

| Tabelle 1: Pilzart | Typische Lokalisation | Klinisches Bild | Erstlinientherapie |

|---|---|---|---|

| Dermatophyten (z. B. Trichophyton) | Füße, Nägel, Leiste, Körper | Schuppende, ringförmige Läsionen; Nagelverdickung | Topische Azole/Allylamine; bei Nagelbefall oft systemisch (Terbinafin) |

| Candida | Hautfalten, Interdigitalräume, Schleimhäute | Nässende, rote Plaques mit Satellitenläsionen | Topische Nystatin- oder Azol-Präparate; bei generalisiertem Befall systemische Azole |

| Malassezia | Rumpf, Hals, obere Brust | Hypo- oder hyperpigmentierte Flecken, feine Schuppung | Antimykotische Shampoos (Selen-, Ketoconazol-haltig) und topische Azole |

Diagnose: Wann zum Arzt und welche Tests helfen?

Viele Menschen versuchen zuerst Hausmittel oder frei verkäufliche Cremes. Das ist verständlich, doch wenn die Beschwerden andauern oder sich verschlimmern, ist eine ärztliche Abklärung sinnvoll. Der Arzt stellt anhand des Aussehens oft eine Verdachtsdiagnose. Bestätigend können folgende Tests zum Einsatz kommen: Abstriche und direkte Mikroskopie von Hautschuppen, Pilzkulturen, KOH-Präparate zum Sichtbarmachen von Pilzfäden und bei schwierigen Fällen molekulare Tests.

Bei Nagelmykosen dauert die Kultur oft Wochen, und es kann erforderlich sein, größere Probenmaterialien zu entnehmen. Eine genaue Diagnostik ist besonders wichtig vor einer systemischen Therapie, die Nebenwirkungen haben kann und eine bestimmte Behandlungsdauer benötigt.

Wann ist eine Gewebeprobe sinnvoll?

Wenn Hautveränderungen atypisch sind, nicht auf Standardtherapie ansprechen oder immer wiederkehren, empfiehlt sich eine Pilzdiagnostik. Auch bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem oder wenn andere Erkrankungen (z. B. Ekzem, Psoriasis) ausgeschlossen werden müssen, ist eine Untersuchung ratsam.

Behandlungsoptionen: Was wirkt gegen Pilze?

Glücklicherweise hat die moderne Medizin eine breite Palette an Antimykotika. Die Wahl richtet sich nach Erreger, Lokalisation und Schweregrad. Grundsätzlich unterscheidet man topische (auf die Haut aufgetragene) und systemische (orale) Therapien.

Topische Mittel wie Azole (z. B. Clotrimazol, Miconazol) und Allylamine (z. B. Terbinafin als Creme) sind erste Wahl bei oberflächlichen Infektionen. Sie wirken lokal, haben geringe systemische Nebenwirkungen und sind oft ausreichend für leichte bis mittlere Fälle. Bei Nagelbefall, großflächigen Hautmykosen oder wenn der Patient immunsupprimiert ist, sind orale Antimykotika wie Terbinafin, Itraconazol oder Fluconazol oft erforderlich. Diese wirken im gesamten Körper, haben aber auch Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, die überwacht werden sollten.

Therapiedauer und Geduld

Pilzbehandlungen erfordern Geduld. Hautveränderungen können nach erfolgreicher Therapie noch Wochen sichtbar bleiben, und Nagelmykosen brauchen Monate, bis ein gesunder Nagel nachgewachsen ist. Eine zu frühe Therapieunterbrechung fördert Rückfälle. Deshalb sind genaue Anweisungen und regelmäßige Kontrollen wichtig.

Tabelle 2: Vergleich gebräuchlicher Antimykotika

Eine vereinfachte Gegenüberstellung zur Orientierung:

| Tabelle 2: Wirkstoff | Form | Indikation | Wichtige Nebenwirkungen |

|---|---|---|---|

| Terbinafin | Creme / Tablette | Tinea, Onychomykose (oral) | Lebertoxizität (selten), Geschmacksstörungen |

| Itraconazol | Tablette / Lösung | Breites Wirkspektrum, Nagelbefall | Leberbelastung, Wechselwirkungen mit vielen Medikamenten |

| Fluconazol | Tablette | Candida-Infektionen, einige Dermatophyten | Leberwerte, QT-Verlängerung (selten) |

| Clotrimazol / Miconazol | Creme | Topisch bei Tinea und Candida | Lokale Reizungen |

Vorbeugung: Strategien, um Pilzerkrankungen zu entgehen

Vorbeugen ist oft einfacher als heilen. Viele Pilzinfektionen lassen sich durch einfache Verhaltensregeln vermeiden. Trockene Füße, saubere Hautfalten, gut belüftete Kleidung und Hygiene in Gemeinschaftseinrichtungen tragen viel bei. Achten Sie auf folgende Maßnahmen, um das Risiko deutlich zu reduzieren.

Liste 2: Zehn praktische Präventionstipps

Diese nummerierte Liste fasst konkrete, umsetzbare Tipps zusammen:

- Halten Sie Fuß- und Leistenbereiche trocken — besonders nach dem Waschen gründlich abtrocknen.

- Wechseln Sie regelmäßig Socken und vermeiden Sie synthetische, schlecht atmende Stoffe.

- Benutzen Sie in öffentlichen Duschen Badeschuhe und trocknen Sie Handtücher nicht mit anderen.

- Vermeiden Sie enge Kleidung über längere Zeit; locker sitzende Kleidung reduziert Feuchtigkeit.

- Behandeln Sie Schuhe mit antimykotischen Sprays und lassen Sie sie gut austrocknen.

- Teilen Sie keine Handtücher, Schuhe, Socken oder Nagelpflege-Werkzeuge.

- Hygiene bei Haustieren: Untersuchen Sie Tiere bei Verdacht auf Hautveränderungen durch einen Tierarzt.

- Bei wiederkehrenden Infektionen: ärztliche Abklärung und ggf. gezielte Eradikationsmaßnahmen.

- Bei Diabetes oder Immunsuppression besonders wachsam sein und regelmäßig kontrollieren.

- Verwenden Sie bei problematischen Schwitzneigungen Fußpuder oder geeignete Hautpflegeprodukte.

Hausmittel und wann man sie vorsichtig einsetzen sollte

Im Internet kursieren zahlreiche Hausmittel: Teebaumöl, Essigbäder, Backpulver, Knoblauch. Einige können Linderung bringen, andere bringen wenig und manche reizen die Haut zusätzlich. Teebaumöl hat antimykotische Eigenschaften, kann aber lokale Allergien auslösen. Essigbäder schaffen kurzfristig ein saures Milieu, das Pilze hemmen kann, sind aber keine dauerhafte Therapie.

Hausmittel können unterstützend wirken, jedoch sollten sie nicht die empfohlenen, wirksamen Antimykotika ersetzen, wenn die Infektion ausgeprägt ist oder nicht abheilt. Bei Verdacht auf eine Pilzinfektion ist die beste Strategie: ärztliche Diagnose, gezielte Therapie und eventuelle Ergänzung durch sichere Hausmaßnahmen.

Besondere Situationen: Kinder, Senioren und immunsupprimierte Menschen

Kinder zeigen häufiger Kopfhautmykosen und manchen formspezifischen Hautbefall. Entwicklung und Hygiene spielen hier eine große Rolle; außerdem können Kinder leicht andere anstecken, z. B. in Kindergärten. Senioren haben oft trockene, empfindliche Haut und tragen durch schlechtere Durchblutung und Nägel ein erhöhtes Risiko für chronische Nagelmykosen.

Immunsupprimierte Menschen (z. B. nach Transplantation, bei HIV oder wegen Medikamenten) können schwere oder atypische Pilzinfektionen entwickeln und benötigen häufig eine systemische Therapie und engmaschigere Kontrollen. Hier ist die Balance zwischen effektiver Bekämpfung des Pilzes und Vermeidung von Nebenwirkungen besonders wichtig.

Psychosoziale Auswirkungen

Pilzerkrankungen sind nicht nur medizinisch relevant; sie können Schamgefühle, soziale Zurückhaltung und psychische Belastung auslösen. Sichtbare Hautveränderungen an Händen, Gesicht oder Nägeln können das Selbstbewusstsein treffen. Daher ist eine einfühlsame Diagnose und Aufklärung durch den Arzt wichtig — und die Erinnerung, dass viele Mykosen gut behandelbar sind.

Komplikationen und warum man Pilzinfektionen nicht ignorieren sollte

Unerkannte oder unzureichend behandelte Pilzinfektionen können sich ausdehnen, bakteriell überinfektiert werden oder chronisch-rezidivierend verlaufen. Nagelmykosen können zu dauerhaft deformierten Nägeln führen; großflächige Infektionen bei Diabetikern oder Immunsupprimierten können sekundäre Probleme auslösen. Außerdem bieten geschädigte Hautstellen Eintrittspforten für Bakterien, was zu schwerwiegenderen Infektionen führen kann.

Frühzeitige Behandlung schützt vor diesen Folgen und begrenzt das Risiko der Übertragung auf andere Personen.

Wiederkehrende Infektionen: Ursachen und Lösungen

Warum kommen Pilzerkrankungen so oft wieder? Ursachen sind unvollständige Therapie, ungünstige Lebensbedingungen (z. B. immer noch feuchte Schuhe), persistierende Reservoirs (z. B. befallene Haustiere) oder eine nicht diagnostizierte Grunderkrankung wie Diabetes. Lösungen sind konsequente Therapie, Hygiene, Beseitigung von Quellen und manchmal präventive Maßnahmen wie intermittierende oralen Therapien bei besonders hartnäckigen Fällen.

Mythen und Fakten: Was stimmt wirklich?

Mythos: „Pilze kommen nur bei schlechter Hygiene.“ Fakt: Gute Hygiene hilft, ist aber kein Allheilmittel. Pilze nutzen Feuchtigkeit und Wärme; auch sehr saubere Menschen können betroffen sein, wenn z. B. enge Schuhe das Milieu fördern.

Mythos: „Nagelpilz verschwindet von selbst.“ Fakt: Ohne Behandlung bleibt eine echte Onychomykose meist bestehen oder verschlechtert sich.

Mythos: „Hausmittel helfen immer.“ Fakt: Manche unterstützen, aber viele sind unzureichend und können wertvolle Zeit kosten.

Aufklärung hilft, falsche Erwartungen zu vermeiden und die richtige Therapie auszuwählen.

Praktische Checkliste: Was tun bei Verdacht auf Pilzbefall?

– Beobachten: Wie lange besteht die Veränderung, schreitet sie fort?

– Hygienemaßnahmen: Trocken halten, kein Teilen von Handtüchern, Badeschuhe nutzen.

– Erste Hilfe: Topische Antimykotika aus der Apotheke für begrenzte Fälle.

– Arztkontakt: Wenn nach 2–4 Wochen keine Besserung, bei Nagelbefall, ausgeprägtem Befall oder bei Risiko für Komplikationen.

– Diagnostik: Mikroskopie/Kultur, ggf. Bluttests bei generalisiertem Befall.

– Therapie folgen: Volle Therapiedauer einhalten, auch wenn die Symptome früher abklingen.

Fallbeispiel: Wie ein scheinbar einfacher Fußpilz kompliziert werden kann

Stellen Sie sich eine Person vor, die regelmäßig beim Sport in einem feuchten Hallenboden trainiert, gerne enge Schuhe trägt und viel schwitzt. Anfangs kleine Risse zwischen den Zehen, Juckreiz — sie greift zur Creme aus der Apotheke. Kurzfristige Besserung, dann Rückkehr. Wochen später hat sich die Infektion auf die Nägel ausgebreitet. Erst nach ärztlicher Vorstellung, Kultur und vier Monaten Tablettentherapie wird der Nagel langsam wieder gesund. Die Lektion: frühzeitiges Eingreifen, konsequente Hygienemaßnahmen und bei Risikofaktoren lieber früher zum Arzt.

Fortschritte in Forschung und Therapie

Forschung im Bereich Mykologie bringt stetige Verbesserungen: schnellere diagnostische Tests, bessere Formulierungen lokal wirksamer Medikamente, neue Wirkmechanismen und Präventionsstrategien. Auch die Entwicklung von weniger toxischen oralen Antimykotika und bewusste Strategien zur Vermeidung von Resistenzen sind Themen in Forschung und Praxis. Die Zukunft verspricht präzisere und patientenfreundlichere Therapien.

Rolle der Patientenaufklärung

Ein informierter Patient ist ein besser behandelter Patient. Verständnis für Ursachen, mögliche Komplikationen und die Bedeutung der vollständigen Therapie trägt wesentlich zum Heilungserfolg bei. Ärzte und Apotheker sollten Patienten klar informieren, wie lange behandelt werden muss und welche Nebenwirkungen zu erwarten sind.

Schlussfolgerung

Pilzerkrankungen der Haut sind weit verbreitet, oft lästig, aber in den meisten Fällen gut behandelbar. Wissen um die Erreger, frühzeitige Diagnose, konsequente Therapie und einfache Hygienemaßnahmen verhindern Komplikationen und Rückfälle. Bei Unsicherheiten oder anhaltenden Beschwerden lohnt sich der Gang zum Arzt — denn mit Geduld und der richtigen Strategie lassen sich diese unsichtbaren Gäste wirksam in die Schranken weisen.