Содержание

- Warum es wichtig ist, Atemwegserkrankungen richtig zu deuten

- Die häufigsten Atemwegserkrankungen

- Symptome deuten: Was Husten, Atemnot und Co. wirklich bedeuten

- Wann ist es gefährlich? Rote Flaggen

- Wie Ärzte Atemwegserkrankungen diagnostizieren

- Behandlungsprinzipien: Was hilft wirklich?

- Prävention und Alltagsstrategien

- Spezielle Populationen: Kinder, Ältere und Immungeschwächte

- Praktische Tools: Checklisten und Tabellen

- Mythen und Fakten

- Wenn Sie unsicher sind: Wie Sie das Arztgespräch optimal nutzen

- Ressourcen und weiterführende Hilfe

- Schlussfolgerung

Atemwegserkrankungen gehören zum täglichen Leben wie Regen im Herbst: Sie kommen oft, manchmal überraschend, und nicht immer weiß man sofort, ob man den Regenschirm braucht oder ob es ein Sturm wird. Dieser Artikel nimmt Sie an die Hand und erklärt auf verständliche, teils amüsante, aber stets seriöse Weise, wie Sie Husten, Atemnot, pfeifende Atmung und andere Symptome einordnen können. Sie erhalten praktische Hinweise, wann ein Hausmittel genügt, wann ein Besuch beim Hausarzt sinnvoll ist und wann es dringend in die Notaufnahme gehen sollte. Lesen Sie weiter — mit diesem Wissen fühlen Sie sich beim nächsten Erkältungssturm deutlich sicherer.

Warum es wichtig ist, Atemwegserkrankungen richtig zu deuten

Atemwege sind die Verbindung von Welt und Lunge: Jede eingeatmete Luftmenge beeinflusst unsere Leistung, Stimmung und Gesundheit. Viele Atemwegssymptome sind harmlos und selbstlimitierend; andere können jedoch rasch schwerwiegender werden. Wer die Zeichen kennt, kann oft unnötige Sorgen vermeiden, frühzeitig helfen oder eine gefährliche Entwicklung verhindern. Zudem lässt sich mit guter Einordnung das Gespräch beim Arzt zielgerichteter führen — und damit schneller die passende Behandlung finden.

Verstehen bedeutet nicht nur medizinische Fakten aufzuzählen, sondern auch, wie Symptome zusammenhängen, welche Risikofaktoren bedeutsam sind und wie man einfache Maßnahmen zu Hause ergreifen kann. Gerade in Zeiten mit wiederkehrenden Infektionswellen (z. B. Grippe, COVID-19) zahlt sich dieses Wissen aus: Sie können Ihre eigene Situation einschätzen, Familie und Nachbarn besser beraten und sich eigenverantwortlich schützen. Und ganz ehrlich: Wer möchte nicht wissen, ob der Husten nur „der nervige alte Husten“ ist oder ein Anzeichen für etwas Ernsteres?

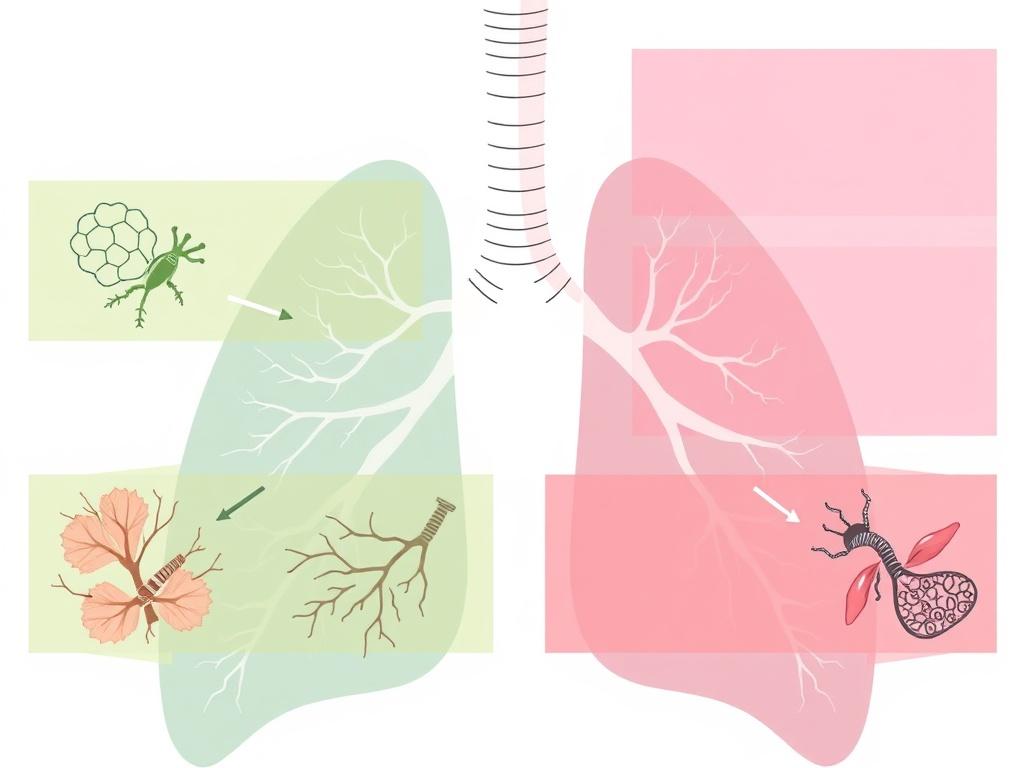

Die häufigsten Atemwegserkrankungen

Die meisten Menschen begegnen im Laufe ihres Lebens mehreren Erkrankungen der Atemwege. Die wichtigsten und am häufigsten auftretenden stellen wir hier vor — kurz, klar und mit Fokus auf das, was Sie im Alltag wirklich wissen müssen.

Erkältung und Grippe (Influenza)

Eine Erkältung beginnt meist schleichend: Kratzen im Hals, laufende Nase, leichter Husten. Die Symptome sind unangenehm, aber meistens mild. Die Grippe hingegen schlägt meist plötzlich zu: hohes Fieber, starke Gliederschmerzen, heftiger Husten und allgemeine Schwäche. Wichtig ist zu wissen, dass beide viral bedingt sind und Antibiotika meist nicht helfen. Ruhe, Flüssigkeit und symptomatische Behandlung genügen oft — außer bei Risikogruppen (Ältere, Schwangere, Menschen mit chronischen Erkrankungen), dort sollte frühe ärztliche Abklärung erfolgen.

Akute Bronchitis

Bei einer akuten Bronchitis entzünden sich die Bronchien, meist ebenfalls durch Viren, seltener durch Bakterien oder Reizstoffe (z. B. Rauch oder Dämpfe). Charakteristisch ist Husten, häufig mit zähem Auswurf, sowie manchmal pfeifende Atmung und Schmerzen hinter dem Brustbein. In den meisten Fällen klingt die akute Bronchitis innerhalb von ein bis drei Wochen ab. Warnsignale sind anhaltende oder sich verschlechternde Atemnot, hohes Fieber oder blutiger Auswurf — dann Arzt aufsuchen.

Asthma bronchiale

Asthma ist eine chronische Erkrankung, bei der die Atemwege überempfindlich reagieren: Bei einem Anfall verengen sich die Bronchien, es kommt zu pfeifender Atmung, Husten und Atemnot. Asthmaanfälle können unterschiedlich stark sein und werden durch Allergene, Infekte, Kälte oder Stress ausgelöst. Die meisten Betroffenen leben gut mit Asthma, wenn sie ihre Medikation kennen (inhalative Kortikosteroide, Bedarfsinhalatoren) und einen Maßnahmenplan haben.

COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

Die COPD ist eine progressive Erkrankung, meist durch langjährigen Tabakkonsum verursacht. Typisch sind chronischer Husten mit Auswurf und zunehmende Belastungsdyspnoe. Anders als beim Asthma ist die Atemwegsobstruktion bei COPD oft nicht vollständig reversibel. Früherkennung und Rauchstopp sind entscheidend — sie bremsen das Fortschreiten und verbessern Lebensqualität.

Lungenentzündung (Pneumonie)

Eine Pneumonie ist eine Entzündung des Lungengewebes, meist bakteriell, seltener viral. Symptome sind Fieber, produktiver Husten, starke Atemnot und Schmerzen beim Atmen. Eine Pneumonie kann rasch schwer werden und erfordert häufig ärztliche Diagnose (Röntgenbild, Blutwerte) sowie je nach Ursache Antibiotika oder andere Therapien. Besonders gefährlich ist eine Pneumonie bei älteren oder geschwächten Menschen.

COVID-19 und andere moderne Viren

SARS‑CoV‑2 hat unsere Wahrnehmung von Atemwegserkrankungen verändert. COVID-19 kann von milden Erkältungssymptomen bis zu schwerer Lungenentzündung und systemischen Komplikationen reichen. Tests (z. B. PCR) helfen bei der Diagnose, Schutzmaßnahmen (Isolation, Masken) reduzieren Übertragung. Auch nach einer akuten Infektion können langanhaltende Symptome (Long COVID) auftreten, die ärztliche Begleitung benötigen.

Symptome deuten: Was Husten, Atemnot und Co. wirklich bedeuten

Viele Patienten fragen: „Ist mein Husten gefährlich?“ Die Antwort hängt weniger von einem einzelnen Symptom ab als von der Gesamtkombination, ihrem Verlauf und den Begleitfaktoren. Hier sind die wichtigsten Symptomarten und ihre möglichen Bedeutungen.

Arten von Husten

Husten ist ein Schutzreflex, der Fremdstoffe entfernt und die Atemwege säubert. Er kann sehr verschieden sein:

– Trockener Reizhusten: typisch bei frühen Virusinfekten oder Asthma.

– Produktiver Husten mit Auswurf: findet sich bei Bronchitis, Pneumonie oder COPD-Exazerbationen.

– Chronischer Husten (>8 Wochen bei Erwachsenen): Ursachen reichen von Rauchen, postnasalem Tropf, GERD (Reflux) bis zu chronischer Bronchitis oder seltener Tumoren.

Achten Sie auf Geruch und Farbe des Auswurfs — grünlich kann oft (aber nicht immer) auf eine bakterielle Infektion hindeuten; blutig‑es oder stark rostbraun kann ein Warnzeichen sein.

Atemnot (Dyspnoe)

Atemnot ist subjektiv und sollte nie bagatellisiert werden. Sie kann durch:

– Obstruktion der Atemwege (Asthma, COPD),

– Einschränkungen des Lungengewebes (Pneumonie, Lungenfibrose),

– Herzprobleme (Herzinsuffizienz) oder

– systemische Ursachen (Anämie) entstehen.

Plötzlich auftretende starke Atemnot mit bläulicher Verfärbung (Zyanose), Verwirrtheit oder schnellem Puls ist ein Notfall — sofortige ärztliche Hilfe!

Pfeifen, Brummen und Stridor

Pfeifende Atemgeräusche (Giemen) weisen oft auf eine Verengung der Bronchien (Asthma, COPD). Stridor ist ein lautes, oftmals inspiratorisches Geräusch, das auf eine obere Atemwegsverengung hinweist (z. B. bei Schwellungen oder Fremdkörpern) — ebenfalls potenziell lebensbedrohlich.

Fieber und Allgemeinsymptome

Fieber signalisiert eine Entzündungsreaktion. Hohe Temperaturen, Schüttelfrost und Abgeschlagenheit sprechen eher für eine ernstere Infektion (z. B. Pneumonie). Fehlt Fieber, kann es trotzdem eine bedeutende Erkrankung geben — z. B. COPD‑Exazerbation oder Herzprobleme.

Dauer und Verlauf

Ein akuter Verlauf (8 Wochen) verlangen eine gründlichere Abklärung, ggf. mit Lungefunktionstest und Bildgebung.

Wann ist es gefährlich? Rote Flaggen

Schnelles Erkennen von Alarmzeichen kann Leben retten. Wenn eines der folgenden Symptome auftritt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe oder rufen Sie den Notdienst:

- Plötzliche, schwere Atemnot oder Luftnot in Ruhe.

- Bläuliche Lippen oder Finger (Zyanose), Verwirrtheit, Benommenheit.

- Ausgeprägte Brustschmerzen, die mit Atmung oder Husten verbunden sind.

- Andauernd hohes Fieber (>39 °C) mit Schüttelfrost und starker Schwäche.

- Starker, blutiger Auswurf oder fortschreitendes Bluthusten.

- Verschlechterung bei bestehenden schweren Erkrankungen (z. B. Herzinsuffizienz, COPD, Immunsuppression).

Wie Ärzte Atemwegserkrankungen diagnostizieren

Eine sorgfältige Diagnose ist das Herzstück der richtigen Behandlung. Ärzte nutzen eine Kombination aus Anamnese, körperlicher Untersuchung und zielgerichteten Tests. Hier die wichtigsten Untersuchungen in einer übersichtlichen Tabelle.

| Untersuchung | Was sie zeigt | Wann sie sinnvoll ist |

|---|---|---|

| Anamnese und körperliche Untersuchung | Symptommuster, Atemgeräusche, Fieber, Herzfrequenz | Jeder anfängliche Verdacht |

| Röntgenaufnahme des Thorax | Lungenentzündung, großer Pleuraerguss, Raumforderungen | Verdacht auf Pneumonie oder bei schwereren Verläufen |

| Spirometrie / Lungenfunktionstest | Obstruktion oder Restriktion der Atemwege | Chronische Atemprobleme, Verdacht auf Asthma oder COPD |

| Bluttests (z. B. CRP, Blutbild) | Entzündungszeichen, Infektionsverdacht, Anämie | Differenzierung viral vs. bakteriell, allgemeiner Zustand |

| PCR/Antigen-Test (z. B. SARS‑CoV‑2) | Nachweis spezifischer Viren | Verlaufskontrolle, Infektionsschutz, gezielte Therapie |

| CT-Thorax | Detailliertere Bildgebung, Lungenembolien, diffuse Lungenveränderungen | Unklare Befunde, schwere Verläufe |

| Bronchoskopie | Direkte Sicht in die Atemwege, Abstriche, Biopsien | Verdacht auf Tumor, anhaltende Blutung oder unklare Infekte |

| Oximetrie / Blutgasanalyse | Sauerstoffsättigung, CO2-Stoffwechsel | Bewertung der Ateminsuffizienz |

Die Kombination aus Testresultaten und klinischem Eindruck entscheidet über Therapie und Verlaufskontrolle. Wichtig: Keine einzelne Untersuchung ersetzt das Gesamtbild.

Die Rolle der Bildgebung und Lungenfunktion

Während ein Röntgen oft schnell Hinweise liefert, ist die Spirometrie besonders für chronische Erkrankungen wie Asthma und COPD unerlässlich — sie zeigt, ob und wie stark die Atemwege verengt sind. CT-Scans und detailliertere Verfahren werden bei unklaren Befunden oder komplizierten Verläufen eingesetzt.

Behandlungsprinzipien: Was hilft wirklich?

Die Therapie richtet sich nach Ursache und Schwere der Erkrankung. Im Folgenden finden Sie allgemeine Prinzipien und typische Maßnahmen, ohne Anspruch auf vollständige medizinische Anleitung — individuelle Entscheidungen trifft die ärztliche Fachperson.

- Symptomatische Behandlung: Ruhe, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, fiebersenkende Mittel (nach Bedarf und Anweisung).

- Atemwegserweiternde Medikamente: Inhalative Bronchodilatatoren (z. B. Kurzzeit-Inhalatoren bei Asthma) zur raschen Linderung von Atemnot.

- Entzündungshemmung: Inhalative Kortikosteroide bei Asthma; systemische Steroide in schweren Fällen nach ärztlicher Indikation.

- Antibiotika: Nur bei nachgewiesener oder sehr wahrscheinlicher bakterieller Infektion (z. B. bestimmte Pneumonien).

- Antivirale Therapien: Bei bestimmten Viren und in definierten Situationen (z. B. Influenza bei Risikogruppen, SARS‑CoV‑2 je nach aktueller Leitlinie).

- Sauerstofftherapie und Intensivmaßnahmen: Bei signifikanter Hypoxämie oder respiratorischem Versagen.

- Rehabilitation und Nachsorge: Bei chronischen Erkrankungen oder nach schweren Verläufen („pulmonale Rehabilitation“).

Hausmittel mit Nutzen — und was Sie nicht tun sollten

Viele Hausmittel lindern Symptome: Inhalationen mit heißem Wasserdampf (vorsichtig!), Honig bei nächtlichem Husten (ab einem Jahr), warme Getränke und Ruhe. Rauchen und das Einatmen von Reizstoffen verzögern Heilung — meiden! Antibiotika ohne ärztliche Indikation bringen mehr Risiken als Vorteile. Und bitte keine Selbstmedikation mit Kortikosteroiden ohne ärztliche Empfehlung.

Vorbeugung ist meist einfacher und wirkungsvoller als Heilung. Einige einfache Maßnahmen reduzieren Risiko und Schwere vieler Atemwegserkrankungen.

- Impfungen: Grippeimpfung jährlich für Risikogruppen, Empfehlung prüfen; Pneumokokkenimpfung bei bestimmten Personen; COVID-19-Impfungen entsprechend den Empfehlungen.

- Rauchstopp: Der wichtigste Schritt zur Vorbeugung chronicher Lungenerkrankungen.

- Händehygiene und Masken in Risikosituationen: Reduziert Virenübertragung.

- Gute Raumluft: Lüften, Luftbefeuchtung in trockener Luft, Vermeidung von Schadstoffen (z. B. Innenraumrauch).

- Regelmäßige körperliche Aktivität: Verbessert Lungenleistung und Immunabwehr.

- Ernährung und Flüssigkeitszufuhr: Unterstützen die Widerstandskraft gegen Infekte.

Spezielle Populationen: Kinder, Ältere und Immungeschwächte

Ein Symptom bedeutet nicht für alle dasselbe: Kinder entwickeln andere typische Verläufe als Erwachsene, ältere Menschen zeigen oft weniger Fieber, währen bei Immungeschwächten selbst harmlose Infekte schwer verlaufen können.

Kinder

Bei Kindern sind die Atemwege enger, daher führen Schwellungen und Schleim schneller zu Atemnot. Typisch sind fieberhafte Infekte, Keuchen bei bronchiolitären Infekten oder obstruktiven Episoden. Besonders bei Säuglingen ist jeder erschwerte Atemzug ernst zu nehmen.

Ältere Menschen

Ältere zeigen oft atypische Symptome: Verwirrtheit oder Schwäche statt hohem Fieber. Die Infektionsrisiken und Komplikationen sind höher — daher niedrigere Schwelle für ärztliche Abklärung.

Immungeschwächte Personen

Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem (z. B. durch Medikamente, Krebsbehandlung, HIV) können ansonsten milde Erreger schwere Verläufe verursachen. Frühzeitige Abklärung und enge ärztliche Begleitung sind wichtig.

Praktische Tools: Checklisten und Tabellen

Eine klare Checkliste hilft Ihnen, beim Auftreten neuer Symptome systematisch vorzugehen. Nutzen Sie diese als Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

| Frage | Hinweis |

|---|---|

| Seit wann bestehen die Symptome? | Akut, subakut oder chronisch? |

| Gibt es Fieber? | Wenn ja, wie hoch und wie lange? |

| Art des Hustens | Trocken, produktiv, blutig? |

| Atemnot | In Ruhe, bei Belastung, plötzlich? |

| Vorerkrankungen | Asthma, COPD, Herzkrankheiten, Immunsuppression? |

| Raucherstatus | Aktivraucher, Exraucher oder Nichtraucher? |

| Kontakt zu Infizierten | Kurzfristige Kontakte, Reisen, Arbeitsplatz? |

- Liste 1: Was Sie zum Arzt mitbringen sollten — Dokumente und Informationen

- Liste aktueller Medikamente (inkl. Inhalatoren) und Allergien.

- Kurze Symptomchronologie: Wann begann was?

- Notizen zu Risikofaktoren (Raucher, Vorerkrankungen).

- Fragenliste für das Gespräch (z. B. „Brauche ich ein Röntgenbild?“).

Mythen und Fakten

Gerüchte über Atemwegserkrankungen sind weit verbreitet. Hier werden einige verbreitete Mythen kurz entlarvt.

Mythos: „Kalter Wind verursacht eine Erkältung“

Fakt: Erkältungen werden durch Viren verursacht. Kälte allein macht nicht krank, wohl aber kann Unterkühlung die lokale Abwehr schwächen und so die Anfälligkeit erhöhen.

Mythos: „Grüner Auswurf heißt immer Bakterien“

Fakt: Die Farbe des Auswurfs kann Hinweise geben, ist aber keine zuverlässige Aussage über eine bakterielle Infektion. Entscheidend ist der Gesamteindruck: Fieber, Verschlechterung, Blut im Auswurf.

Mythos: „Antibiotika bei Husten helfen immer“

Fakt: Nein — bei viralen Infekten bieten Antibiotika keinen Nutzen und fördern Resistenzbildungen und Nebenwirkungen. Nur bei klarer bakterieller Ursache oder schweren Verläufen sind sie angezeigt.

Wenn Sie unsicher sind: Wie Sie das Arztgespräch optimal nutzen

Ein gutes Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt bringt Klarheit und spart Zeit. Bereiten Sie sich kurz vor und bringen Sie die wichtigsten Infos mit.

- Beschreiben Sie den Zeitverlauf: Wann genau begannen die Symptome?

- Nennen Sie alle Symptome, auch solche, die Ihnen unwichtig erscheinen (z. B. Magenbeschwerden).

- Teilen Sie Risikofaktoren mit: Rauchen, Medikamente, chronische Erkrankungen.

- Fragen Sie gezielt: „Worin besteht das Risiko?“, „Welche Tests empfehlen Sie?“ und „Wann soll ich wiederkommen?“

- Notieren Sie sich die vereinbarten nächsten Schritte (Rezepte, Tests, Kontrolltermine).

Ressourcen und weiterführende Hilfe

Verlässliche Informationsquellen sind wichtig: Nationale Gesundheitsinstitute, Fachgesellschaften (z. B. pneumologische Gesellschaften), Ihr Hausarzt oder die Notfallambulanz. Online-Foren und Social Media können nützlich sein, liefern aber oft unsystematische Informationen — prüfen Sie die Quelle.

Praktische Hilfsmittel: Apps zur Dokumentation von Symptomen, Peak-Flow-Messgeräte für Asthmatiker, oximetrische Messgeräte (Puls-Oxymeter) zur Abschätzung der Sauerstoffsättigung zu Hause — immer in Ergänzung zur ärztlichen Begleitung.

Schlussfolgerung

Atemwegserkrankungen sind vielfältig, aber mit Wissen, Aufmerksamkeit und systematischem Vorgehen lassen sich die meisten Situationen gut einschätzen: Viele Fälle klären sich zuhause mit Ruhe und einfachen Maßnahmen, während rote Flaggen sofortige medizinische Hilfe erfordern. Nutzen Sie präventive Strategien wie Impfungen und Rauchstopp, dokumentieren Sie Symptome klar für den Arztbesuch und zögern Sie nicht, professionelle Hilfe zu suchen, wenn sich etwas verschlechtert — so behalten Sie die Kontrolle über Ihre Atmung und Ihr Wohlbefinden.