Содержание

- Was ist ein Knochenbruch? Grundlagen und Häufigkeit

- Arten von Knochenbrüchen

- Ursachen und Risikofaktoren

- Symptome und Diagnose

- Erste Hilfe und Notfallversorgung

- Medizinische Behandlung: konservativ oder operativ?

- Heilung des Knochens: Biologie, Phasen und Dauer

- Faktoren, die die Heilung beeinflussen

- Rehabilitation und Physiotherapie

- Komplikationen: Was schiefgehen kann

- Prävention: Wie man Knochenbrüche vermindern kann

- Mythen und Fakten rund um Knochenbrüche

- Praktische Tipps für Alltag und Rückkehr zur Normalität

- Protokolle und Checklisten: Was im Notfall wichtig ist

- Wenn die Knochen nicht richtig heilen: Optionen bei verzögerter oder fehlender Heilung

Die erste Begegnung mit einem Knochenbruch fühlt sich oft wie ein Augenblick an, in dem die Welt kurz stehen bleibt: Schmerz, Sorge und die Frage „Was jetzt?“ schießen durch den Kopf. Dieses Gefühl kennt jeder, der jemals einen Bruch erlebt hat, sei es ein Kind mit einem gebrochenen Unterarm nach dem Spielplatzsturz oder ein älterer Mensch mit einer Hüftfraktur infolge eines Stolperns. Knochenbrüche sind alltäglich und gleichzeitig einzigartig in ihrer Vielfalt: Sie betreffen verschiedene Knochen, entstehen durch unterschiedliche Mechanismen und verlangen individuell angepasste Behandlungsstrategien. In diesem Artikel begleite ich Sie durch die gesamte Reise – von der Entstehung eines Bruchs über Erstversorgung und medizinische Therapie bis hin zu Heilung, Rehabilitation und Prävention. Ich schreibe einfach, anschaulich und mit einem Augenzwinkern, damit komplexe medizinische Zusammenhänge gut verständlich werden und Sie sich sicherer fühlen, wenn Sie oder jemand in Ihrem Umfeld einmal einen Knochenbruch erleiden sollte.

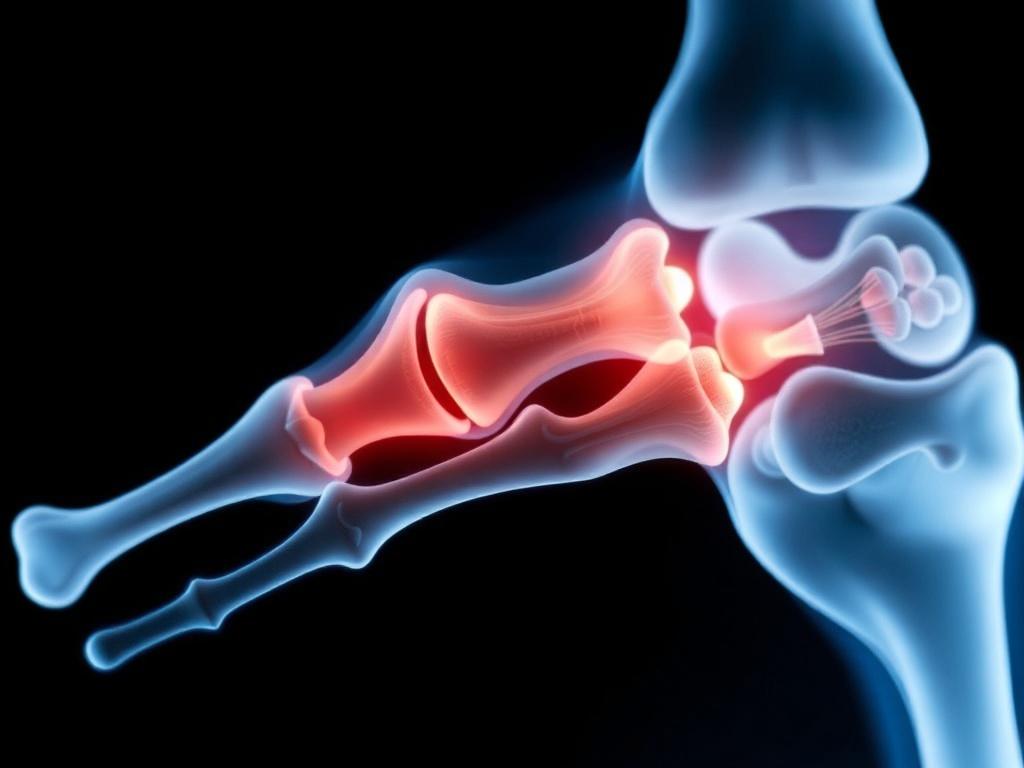

Was ist ein Knochenbruch? Grundlagen und Häufigkeit

Knochen sind lebendes Gewebe: sie tragen, speichern Mineralien und erneuern sich konstant. Ein Knochenbruch (Fraktur) entsteht, wenn die Belastung die Festigkeit des Knochens übersteigt. Das kann durch einen Sturz, einen direkten Schlag, repetitive Belastungen (sogenannte Ermüdungsbrüche) oder durch Krankheiten, die den Knochen schwächen (wie Osteoporose), passieren. Brüche kommen in allen Altersgruppen vor, mit Spitzen bei Kindern (aktive Spielzeit), jungen Erwachsenen (Unfallgeschehen, Sport) und älteren Menschen (Stürze bei Osteoporose).

Ärzte unterscheiden viele Frakturtypen – manche sind „sauber“ und stabil, andere kompliziert und möglicherweise mit Weichteilverletzungen verbunden. Wichtig für die praktische Versorgung sind die Fragen: Ist der Knochen verschoben? Sind Gelenke betroffen? Gibt es offene Wunden? Antworten darauf bestimmen die Behandlung.

Arten von Knochenbrüchen

Die Vielfalt der Frakturen lässt sich am besten nach Morphologie (Form), Lage und Begleitverletzungen ordnen. Ein einfaches Bild hilft: Brüche können als Risse, Schlangenlinien, Splitterungen oder vollständige Durchtrennungen des Knochens auftreten. Manche sind schlicht, andere fragmentieren in viele Stücke. Diese Unterschiede sind nicht nur akademisch – sie entscheiden über Behandlung und Prognose.

Einfacher (geschlossener) Bruch

Ein geschlossener Bruch bedeutet, dass die Haut intakt ist und der Knochen nicht nach außen ragt. Solche Brüche können trotzdem verschoben oder stabil sein. Sie machen oft weniger dramatische äußere Zeichen, was die Gefahr birgt, dass sie unterschätzt werden.

Offener Bruch

Beim offenen Bruch ist die Haut verletzt, Knochenfragmente können sichtbar sein. Diese Verletzungen bergen ein höheres Infektionsrisiko und benötigen schnelle medizinische Versorgung, oft inklusive Antibiotika und Wundversorgung.

Komplexe oder comminute Fraktur

Hierbei ist der Knochen in mehrere Fragmente zerbrochen. Solche Verletzungen sind schwieriger zu reparieren und verlangen häufig eine operative Stabilisierung.

Spiral-, Quer- und Schrägfrakturen

Die Begriffe beschreiben die Bruchlinie: Schrägfrakturen verlaufen schräg, Querfrakturen sind quer, Spiralfrakturen drehen sich um den Knochen. Die Mechanik des Traumas erklärt die Form (z. B. Torsion führt zu Spiralfrakturen).

Ursachen und Risikofaktoren

Brüche entstehen durch Einwirkung von Energie, die den Knochen überlastet. Bei jungen Menschen sind oft hohe Kräfte beteiligt – Verkehrsunfälle oder Stürze beim Sport. Im hohen Alter reicht oft schon ein kleiner Sturz, weil die Knochendichte durch Osteoporose reduziert ist. Darüber hinaus erhöhen bestimmte Erkrankungen und Lebensstilfaktoren das Risiko: Vitamin-D-Mangel, Unterernährung, Rauchen, regelmäßiger Alkoholgenuss, bestimmte Medikamente (z. B. langfristige Kortisontherapie) und chronische Erkrankungen wie Diabetes.

Auch berufliche und sportliche Tätigkeiten spielen eine Rolle: Bauarbeiter, Kletterer oder Fußballer haben spezifische Verletzungsmuster. Für die Prävention ist es wichtig, diese Risikofaktoren zu kennen – sie lassen sich zumindest teilweise beeinflussen.

Symptome und Diagnose

Typische Symptome eines Knochenbruchs sind plötzlicher, starker Schmerz, sichtbare Deformität, Schwellung, Bluterguss, Unfähigkeit, das betroffene Körperteil zu belasten oder zu bewegen, und in offenen Brüchen die Wunde mit möglichem Knochenvorsprung. Bei Verdacht auf Bruch sollte man nicht lange zögern – eine ärztliche Abklärung ist notwendig. Besonders bei Verletzungen in der Nähe von Gelenken oder bei Verdacht auf offene Fraktur, Gefäß- oder Nervenschäden ist schnelle Beurteilung nötig.

Die Diagnose stützt sich auf die klinische Untersuchung und bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT oder MRT. Das Röntgenbild ist Standard und oft ausreichend, aber bei komplexen Frakturen oder unklaren Befunden können CT (feinere Knochenanatomie) oder MRT (Weichteile, Knochenmarködeme) notwendig sein.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten bildgebenden Verfahren mit ihren Stärken zusammen:

| Bildgebung | Hauptnutzen | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| Röntgen | Erstdiagnostik bei Frakturen | Schnell, weit verfügbar, kostengünstig | Begrenzte Aussagekraft bei feinen Brüchen oder Weichteilverletzungen |

| CT (Computertomographie) | Detaildarstellung komplexer Frakturen | Exakte Knochenanatomie, 3D-Rekonstruktionen möglich | Höhere Strahlenbelastung |

| MRT (Magnetresonanztomographie) | Weichteilverletzungen, Knochenmarkschäden, Stressfrakturen | Kein Röntgenstrahlung, sehr gute Weichteildarstellung | Teurer, zeitaufwendig, nicht immer sofort verfügbar |

| Ultraschall | Begleitverletzungen, bei Kindern oder oberflächlichen Brüchen | Ohne Strahlung, mobil | Begrenzte Aussage bei tiefliegenden Knochen |

Erste Hilfe und Notfallversorgung

Sofortmaßnahmen sind entscheidend, um Schmerzen zu lindern, weitere Schäden zu vermeiden und mögliche Komplikationen zu reduzieren. Beim Umgang mit einer vermuteten Fraktur gilt: Ruhe bewahren, betroffene Person beruhigen und die Stelle möglichst ruhigstellen. Das Ziel ist Stabilisierung und schonende Versorgung bis zur ärztlichen Behandlung.

Die wichtigsten Schritte sind:

- Gefahrenquelle sichern und die Person betreuen.

- Atmung und Kreislauf prüfen; bei schweren Verletzungen Notruf absetzen (in Deutschland 112).

- Bei starker Blutung diese mit sauberer Wundauflage und direktem Druck kontrollieren; Blutungen nicht mit bloßen Händen stoppen, Handschuhe verwenden wenn möglich.

- Gelenke und Knochen ruhigstellen – idealerweise durch eine Schiene oder improvisierte Ruhigstellung mit festen Gegenständen und Tüchern; bewegliche Versuche vermeiden.

- Offene Wunden abdecken und nicht versuchen, herausschauende Knochenanteile zurückzuschieben.

- Schmerz lindern: Kühlen (nicht direkt auf Haut, keine längere Eisauflage), hochlagern wenn möglich; keine alkoholischen Getränke, kein Essen bei Bewusstseinsstörung.

Wichtig: Es ist nicht Aufgabe von Laien, fehlgestellte oder stark verschobene Brüche ohne ärztliche Begleitung zu „richten“. Das Risiko, Nerven, Gefäße oder Weichteile weiter zu schädigen, ist zu groß. Wenn Anzeichen für eine Gefäß- oder Nervenschädigung bestehen (durchblutungslose Finger/Zehen, Taubheit), muss unverzüglich ein Notarzt hinzugezogen werden.

Medizinische Behandlung: konservativ oder operativ?

Die Behandlung hängt von Lage, Art, Stabilität und Begleitverletzungen ab. Eine stabile, nicht verschobene Fraktur kann oft konservativ behandelt werden; verschobene oder mehrfragmentäre Frakturen benötigen häufiger operative Maßnahmen.

Konservative Therapie

Konservative Behandlung bedeutet Ruhigstellung mit Gips, Schiene oder Orthese. Das Ziel ist, die Knochenenden in einer guten Position zu halten, bis der natürliche Heilungsprozess die Bruchstelle überbrückt. Konservative Therapie eignet sich besonders für einfache Brüche, bei Kindern (gute Heilungsfähigkeit) und bei Patienten, bei denen ein Eingriff zu riskant wäre. Pflegehinweise, regelmäßige Kontrollröntgenaufnahmen und physiotherapeutische Unterstützung sind Teil des Prozesses.

Operative Therapie

Operative Versorgung kommt zum Einsatz, wenn Stabilität, Gelenkbeteiligung, offene Frakturen oder drohende Fehlheilung vorliegen. Die moderne Unfallchirurgie bietet verschiedene Techniken: Platten und Schrauben (offene Reposition und innere Fixation), Marknagel (intramedulläre Nägel bei langen Röhrenknochen wie Femur oder Tibia), sowie externe Fixateure (Rahmen außerhalb des Körpers, nützlich bei offenen Frakturen oder temporär bei Weichteilschwellung). Die Operation zielt auf anatomische Reposition und stabile Fixation, damit frühe Mobilisierung und bessere Heilung möglich werden.

Bei chirurgischer Versorgung sind Wundpflege, Infektionsprophylaxe und Thromboseprophylaxe wichtige Aspekte. Entscheidungen erfolgen individuell – Ihres behandelnden Ärzteteams mit Ihnen gemeinsam.

Heilung des Knochens: Biologie, Phasen und Dauer

Knochenheilung ist ein faszinierender, gut organisierter Prozess, der in mehreren Phasen abläuft. Anders als viele andere Gewebe regeneriert Knochen nicht nur Narbengewebe, sondern kann die ursprüngliche Form und Stabilität nahezu wiederherstellen.

Inflammationsphase (Entzündungsstadium)

Unmittelbar nach dem Bruch bildet sich ein Bluterguss (Hämatom) an der Bruchstelle. Entzündungszellen räumen Zelltrümmer und setzen Signalstoffe frei, die die Heilungszellen rekrutieren. Diese Phase dauert meist einige Tage und ist begleitet von Schmerzen und Schwellung.

Reparative Phase

In dieser Phase bildet sich zunächst ein weicher Kallus aus Bindegewebe und Knorpel, der den Bruch stabilisiert. Nach und nach mineralisiert dieser Kallus und wird zu hartem Kallus aus Knochen. Diese Umwandlung dauert Wochen und hängt vom Knochen und der Belastung ab.

Remodellierungsphase

In der letzten, oft monatelangen Phase passt der Körper den neu gebildeten Knochen seiner normalen Form und Belastungsfähigkeit an. Alte, überflüssige Knochenmaterialien werden abgebaut, und tragende Strukturen werden optimiert. Dieser Prozess kann viele Monate andauern, manchmal Jahre, bis die Knochenarchitektur nahezu normal ist.

Die Dauer bis zur „Radiologischen Durchbauung“ oder zur vollen funktionellen Belastbarkeit variiert stark: Kinder heilen schneller als Erwachsene, kurze Röhrenknochen schneller als lange, einfache Brüche schneller als comminute. Eine grobe Orientierung bietet die folgende Tabelle.

| Knochen | Richtwert Heilungsdauer (volle Knochenstabilität) | Anmerkung |

|---|---|---|

| Schlüsselbein (Clavicula) | 6–12 Wochen | Viele heilen konservativ, operative Indikationen bei großer Dislokation |

| Unterarmknochen (Radius/Ulna) | 6–12 Wochen | Bei Kinderfrakturen oft konservativ, bei Erwachsenen häufig operative Reposition |

| Humerus (Oberarm) | 8–16 Wochen | Rehabilitation wichtig, Schulterbeweglichkeit erhalten |

| Femur (Oberschenkel) | 16–24 Wochen | Oft operative Marknagelung, frühe Belastung nach Stabilisierung möglich |

| Tibia (Schienbein) | 12–20 Wochen | Bei offener Fraktur längere Heilung, Infektionsgefahr |

| Wirbelsäule (Wirbelkörper) | 6–12 Wochen bis Stabilität, vollständige Remodellierung länger | Je nach Ausmaß und neurologischer Beteiligung sehr unterschiedlich |

| Hand- und Fußknochen | 4–12 Wochen | Feine Knochen, oft frühfunktionelle Behandlung wichtig |

Faktoren, die die Heilung beeinflussen

Die Knochenheilung ist von vielen Einflüssen abhängig – neben Alter und Bruchform sind Lebensstil, Ernährung, Begleiterkrankungen und Medikamente entscheidend. Rauchen vermindert die Durchblutung und verzögert Heilung deutlich. Diabetes kann zu schlechterer Wundheilung und erhöhtem Infektionsrisiko führen. Ein Mangel an Vitamin D und Kalzium schwächt die mineralische Grundlage des Knochens. Medikamente wie Glukokortikoide unterdrücken teilweise die Reparaturmechanismen. Ebenso wichtig ist die Durchblutung des betroffenen Abschnitts: schlecht durchblutete Knochenheilen langsamer.

Psychosoziale Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle: Motivation zur Rehabilitation, gute Anleitungen und Unterstützung im Alltag fördern Mobilität und Genesung. Deshalb ist eine ganzheitliche Betreuung sinnvoll – orthopädische, physiotherapeutische und gegebenenfalls ernährungsmedizinische Maßnahmen greifen ineinander.

Rehabilitation und Physiotherapie

Rehabilitation beginnt oft schon in der Akutphase: Gelenkbewegung oberhalb und unterhalb des Bruchs, Atemübungen nach Operationen (um Lungenkomplikationen zu vermeiden) und frühzeitige Mobilisierung reduzieren Komplikationen. Physiotherapie steigert nach und nach die Belastbarkeit, verbessert Beweglichkeit, Muskelkraft und Koordination.

Ein typischer Reha-Fahrplan könnte so aussehen:

- Akutphase (0–2 Wochen): Schmerzmanagement, Schonung, erste passive und aktive Bewegungsübungen der nicht betroffenen Gelenke.

- Frühe Mobilisation (2–6 Wochen): Progressive Belastung, isometrische Muskelübungen, Erhalt der Gelenkbeweglichkeit.

- Aufbauphase (6–12 Wochen): Kräftigungsübungen, Koordination, Gleichgewichtstraining, funktionelle Bewegungsabläufe.

- Return-to-Activity (ab 3 Monaten): Sport- und arbeitsrelevante Belastungen, individuelle Anpassung, ggf. Sportphysio.

Die Geschwindigkeit hängt von Fraktur und Behandlungsform ab. Ein enges Monitoring durch Physiotherapeuten und behandelnde Ärzte verhindert Überforderung und unterstützt ein effizientes Comeback.

Komplikationen: Was schiefgehen kann

Wie bei jeder Verletzung und Behandlung können auch bei Knochenbrüchen Komplikationen auftreten. Dazu gehören Infektionen (besonders bei offenen Brüchen oder nach Operation), verzögerte Heilung (delayed union), Nichtvereinigung (Nonunion), Fehlheilung (Malunion) mit anhaltender Fehlstellung oder Gelenkproblemen sowie Gefäß- und Nervenschäden. Eine weitere gefürchtete Komplikation ist das Kompartmentsyndrom: Ein gefährlicher Druckanstieg in einer Muskelkammer, der die Durchblutung bedroht und ein Notfall ist. Anhaltende, zunehmende Schmerzen trotz Ruhigstellung, Taubheit, blasse oder kalte Extremitäten rechtfertigen sofortige Notfallversorgung.

Vorbeugend wirken adäquate Operationstechniken, gute Wundversorgung, geeignete Antibiotikaprophylaxe bei offenen Frakturen und Optimierung von Risikofaktoren wie Rauchen oder unzureichender Ernährung.

Prävention: Wie man Knochenbrüche vermindern kann

Viele Brüche lassen sich reduzieren durch gezielte Prävention. Bei älteren Menschen sind Maßnahmen gegen Osteoporose zentral: Knochendichte messen lassen, ausreichende Zufuhr von Kalzium und Vitamin D, medikamentöse Therapien bei nachgewiesener Osteoporose und gezieltes Kraft- und Gleichgewichtstraining zur Sturzprophylaxe. Im Sport schützen Helme, Protektoren und gute Technik vor typischen Verletzungen. Im Alltag helfen sichere Wohnumgebungen (rutschfeste Böden, gute Beleuchtung, Haltegriffe im Bad).

Ernährung und moderater Sport stärken die Knochen. Rauchen aufzugeben und Alkohol zu reduzieren verbessert Gesamtgesundheit und beschleunigt Heilungsprozesse im Falle eines Bruchs. Regelmäßige ärztliche Kontrollen und rechtzeitige Abklärung von Risikofaktoren sind kluge Investitionen in die eigene Mobilität.

Mythen und Fakten rund um Knochenbrüche

Es kursieren viele Mythen: „Knochen brauchen Ruhe und dürfen nie bewegt werden“ stimmt nur bedingt – eine gewisse, kontrollierte Belastung fördert die Remodellierung. „Knochenkitt“ sei ungenau — in der Heilung entsteht tatsächlich ein Kallus, der stabilisiert. „Alte Menschen können nicht mehr richtig heilen“ ist ebenfalls übertrieben: Die Heilung ist langsamer, aber mit angemessener Versorgung sind gute Resultate möglich. Wichtig ist kritisches Denken: Fragen Sie Ihr Behandlungsteam, wenn etwas unklar erscheint.

Praktische Tipps für Alltag und Rückkehr zur Normalität

Ein Knochenbruch verändert kurzfristig Abläufe: Haushalt, Arbeit, Mobilität. Planen Sie Unterstützung ein – Freunde, Familie oder Pflegedienste können helfen. Kleine Hilfsmittel wie rutschfeste Schalen, Greifzangen und erhöhte Toilettensitze erleichtern den Alltag. Achten Sie auf Schmerzmanagement und Schlaf, denn Schmerzen stören Heilung und erfordern oft eine individuell angepasste Strategie.

Die Rückkehr zur Arbeit oder zum Sport sollte schrittweise erfolgen. Sprechen Sie mit dem Arzt über Belastungsgrenzen und holen Sie ggf. ein funktionelles Training mit dem Physiotherapeuten ein, um Risiken zu minimieren. Dokumentieren Sie Fortschritte, das motiviert.

Protokolle und Checklisten: Was im Notfall wichtig ist

Hier sind zwei praktische, nummerierte Checklisten – eine für die akute Versorgung und eine für die Rehabilitationsphase.

Checkliste 1: Akute Erstversorgung

- Sicherung der Unfallstelle und Schutz der betroffenen Person.

- Notruf absetzen bei schweren Verletzungen, Atem- oder Kreislaufstörungen oder offenen Brüchen (112).

- Kontrolle der Vitalfunktionen (Atmung, Puls)

- Blutungskontrolle mit steriler Auflage und Druckverband.

- Ruhigstellen der betroffenen Extremität (Schiene/Improvise).

- Offene Wunden abdecken, keinen Druck auf hervorstehende Knochen ausüben.

- Betroffene Person beruhigen, beobachten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Checkliste 2: Rehabilitation – Meilensteine

- Schmerz unter kontrollierbarer Grenze (Tagesfunktion möglich).

- Erhalt und Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit ober- und unterhalb des Bruchs.

- Zunehmende Muskelkraft und Belastbarkeit (zweckmäßige Alltagstätigkeiten möglich).

- Wiederherstellung der Koordination und des Gleichgewichts.

- Fachspezifische Rückkehrziele (Arbeit, Sport) mit gradueller Steigerung.

- Langzeitüberwachung auf Komplikationen (Schmerzen, Schwellung, Funktionseinschränkung).

Wenn die Knochen nicht richtig heilen: Optionen bei verzögerter oder fehlender Heilung

Bei verzögerter Heilung oder Nonunion gibt es verschiedene therapeutische Optionen: Revisionseingriffe mit besserer Stabilisierung, bone grafting (Entnahme von Eigenknochen zur Unterstützung), Einsatz von Knochenwachstumsfaktoren oder mechanischer Stimulation (z. B. Ultraschalltherapie oder elektromagnetische Felder). Der individuelle Ansatz hängt von Ursache, Lokalisation und Patientenfaktoren ab. Diskutieren Sie mit Ihrem Behandlungsteam die Vor- und Nachteile jeder Option.

Schlussfolgerung

Brüche sind häufig, aber selten endgültig – mit der richtigen Versorgung, aktiver Rehabilitation und gezielter Prävention lassen sich die meisten Brüche gut behandeln. Wissen um Ursachen, angemessene Erstversorgung, moderne operative Verfahren und eine konsequente Reha erhöhen die Chancen, zu alter Mobilität und Lebensqualität zurückzufinden. Achten Sie auf Risikofaktoren, holen Sie sich Unterstützung in der Heilungsphase und scheuen Sie nicht davor, bei Warnzeichen sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gute Planung, Geduld und professionelle Begleitung sind die besten Verbündeten auf dem Weg zur vollständigen Genesung.