Содержание

- Introduction

- Pourquoi la goutte n’est pas qu’une histoire d’articulation

- Épidémiologie et facteurs de risque

- Mécanismes physiopathologiques : comment se crée la goutte ?

- Manifestations cliniques : comparer goutte articulaire et goutte viscérale

- Comment poser le diagnostic ?

- Prise en charge des crises aiguës

- Traitements hypouricémiants : principes et options

- Mesures non médicamenteuses : l’importance du mode de vie

- Prise en charge en pratique : parcours du patient

- Cas cliniques et situations particulières

- Prévention secondaire et pronostic

- Communication médecin-patient : points essentiels

- Recherche et perspectives

- Ressources et orientation pratique

- Conclusion

Introduction

La goutte est souvent présentée comme « une douleur de la nuit dans un gros orteil », mais cette image réductrice masque une réalité beaucoup plus vaste et parfois surprenante. Au-delà des crises articulaires aiguës que beaucoup connaissent, il existe des manifestations qui touchent les organes internes et posent des défis diagnostiques et thérapeutiques spécifiques : on parle alors de goutte viscérale. Dans cet article, je vous propose un voyage clair et accessible au cœur de cette maladie : ses mécanismes, ses variantes articulaires et viscérales, comment les reconnaître, quelles investigations demander, et surtout quelles solutions existent pour améliorer la vie des personnes concernées. Avant de commencer, il est utile de noter que je n’ai pas reçu la liste de mots clés que vous souhaitiez mettre en avant ; je rédigerai donc l’article en utilisant un vocabulaire médical courant et pédagogique, et j’intégrerai naturellement les termes essentiels liés à la goutte.

Pourquoi la goutte n’est pas qu’une histoire d’articulation

La goutte est une maladie liée au métabolisme de l’acide urique, un produit final du catabolisme des purines. Lorsque l’acide urique dépasse sa solubilité dans le sang, il peut former des cristaux de monosodium urate (MSU). Ces cristaux peuvent s’accumuler dans les articulations, provoquant des inflammations aiguës — les crises de goutte — mais également dans les tissus mous et, plus rarement, au niveau des organes internes. C’est cette extension extra-articulaire qui pousse certains cliniciens à parler de goutte viscérale. Comprendre la goutte nécessite donc de penser à la fois mécanismes locaux et conséquences systémiques.

La goutte articulaire est la forme la plus fréquente et la mieux connue : douleur, rougeur, chaleur et impotence fonctionnelle d’une ou plusieurs articulations. La goutte viscérale, elle, peut se manifester par des complications rénales (calculs, insuffisance rénale), par des dépôts tissulaires autour d’organes ou par des effets systémiques liés à l’inflammation chronique et à l’élévation de l’acide urique. La fréquence des atteintes viscérales est moindre que celle des crises articulaires, mais leur impact sur la santé globale peut être majeur, notamment quand elles s’associent à des comorbidités cardiovasculaires ou rénales.

Épidémiologie et facteurs de risque

La goutte est l’arthropathie inflammatoire la plus fréquente chez l’adulte. Sa prévalence augmente dans la plupart des pays en lien avec l’augmentation de l’obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et des habitudes alimentaires modernes. La goutte viscérale reste plus rare, mais certaines populations à risque sont mieux identifiées : patients avec hyperuricémie chronique non traitée, insuffisance rénale chronique, traitement par certains diurétiques, consommation excessive d’alcool, syndrome métabolique, et génétique prédisposante.

Plusieurs facteurs favorisent la précipitation des cristaux :

- Hyperuricémie prolongée (taux sérique élevé d’acide urique).

- Insuffisance rénale (diminution de l’élimination de l’acide urique).

- Consommation importante d’alcool, notamment bière et spiritueux.

- Alimentation riche en purines (viandes rouges, abats, certains poissons).

- Surpoids et obésité.

- Médicaments comme les diurétiques thiazidiques ou certains traitements anticancéreux.

La présence de plusieurs de ces facteurs augmente le risque non seulement de crises articulaires répétées, mais aussi de complications viscérales.

Tableau récapitulatif des facteurs de risque

| Facteurs | Impact | Comment agir |

|---|---|---|

| Hyperuricémie chronique | Accumulation de cristaux, tophus | Suivi biologique, traitement hypouricémiant |

| Insuffisance rénale | Réduction de l’élimination urinaire | Surveillance rénale, ajustement des traitements |

| Alcool et alimentation riche en purines | Élévation de l’acide urique | Modifications diététiques |

| Médicaments (diurétiques, etc.) | Augmentation de la rétention d’acide urique | Réévaluer la thérapeutique si possible |

Mécanismes physiopathologiques : comment se crée la goutte ?

La physiopathologie de la goutte combine un excès d’acide urique et une réponse inflammatoire aiguë à la présence de cristaux. L’acide urique en soi est moins problématique que sa forme cristallisée : les cristaux de monosodium urate sont capables d’activer l’inflammasome NLRP3 dans les cellules immunitaires, entraînant une production d’interleukine-1β (IL-1β) et une cascade inflammatoire intense. C’est cette réaction qui provoque la douleur fulgurante et l’œdème que l’on observe lors d’une crise.

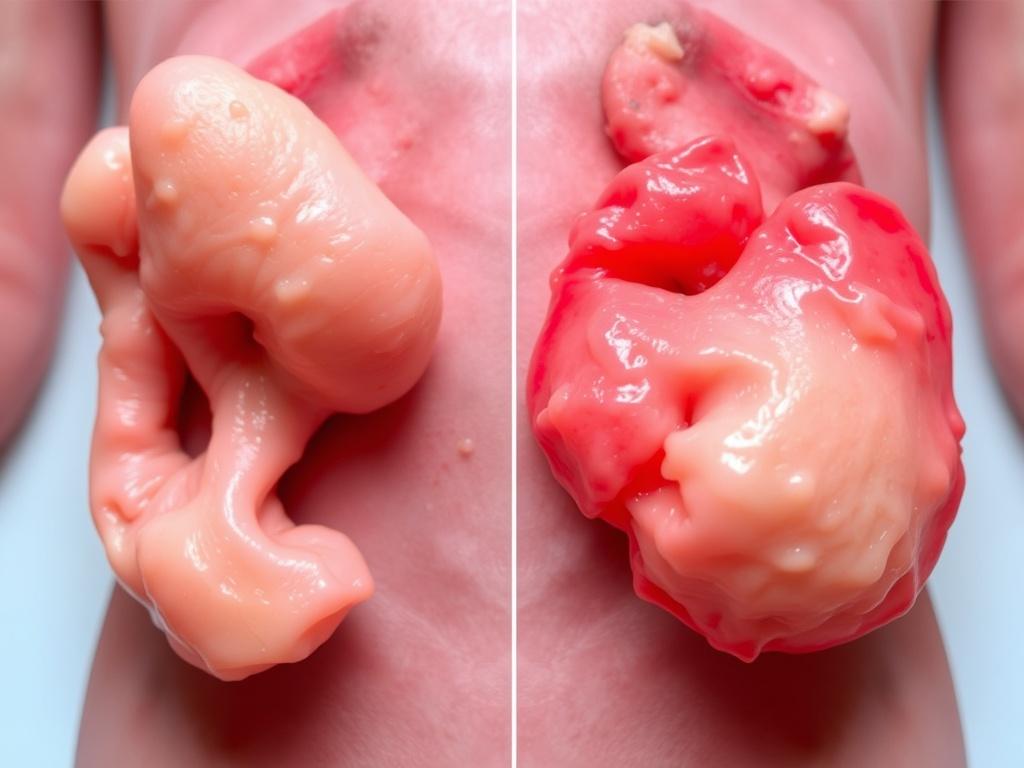

Au fil du temps, en cas d’hyperuricémie non contrôlée, les dépôts peuvent former des tophi — amas visibles et palpables de cristaux entourés de tissu inflammatoire chronique. Les tophi représentent la goutte « chronique » et peuvent s’implanter dans les articulations mais aussi dans des tissus mous à proximité d’organes, d’où l’idée d’atteintes viscérales. Par ailleurs, l’excès d’acide urique favorise la formation de calculs rénaux et, dans certains cas, une néphropathie uratique obstructive.

Il existe aussi des liens entre acide urique élevé et risque cardiovasculaire. Bien que le rôle causal soit débattu, on sait que l’hyperuricémie s’associe fréquemment à l’hypertension, à la dyslipidémie et à l’insulinorésistance. L’inflammation chronique due à la goutte peut aussi contribuer à un état pro-thrombotique et à une altération vasculaire.

Manifestations cliniques : comparer goutte articulaire et goutte viscérale

Les manifestations articulaires sont classiques : attaques aiguës souvent nocturnes, douleur intense, rougeur, chaleur et limitation fonctionnelle. Les sites préférentiels sont le gros orteil (podagre), la cheville, le genou, le poignet et les petites articulations des mains. Une crise peut durer quelques jours à quelques semaines si elle n’est pas traitée.

La goutte viscérale se manifeste différemment selon l’organe atteint. Chez l’humain, les atteintes viscérales directes par dépôts cristallins sont moins fréquentes que chez certains animaux, mais plusieurs scénarios doivent retenir l’attention :

- Atteinte rénale : néphrolithiase uratique (calculs d’acide urique), néphropathie uratique chronique, insuffisance rénale aggravée par des dépôts ou par des épisodes d’obstruction.

- Complications cardiovasculaires : association entre hyperuricémie et risque coronarien, hypertension et insuffisance cardiaque — le lien exact est multifactoriel.

- Dépôts autour d’autres organes : tophi peuvent rarement comprimer des structures (ex. nerfs), et des dépôts viscéraux ont été décrits dans la littérature, mais ils restent exceptionnels en pratique.

- Manifestations systémiques : fatigue, inflammation chronique de bas grade, altération de la qualité de vie.

Tableau comparatif : goutte articulaire vs goutte viscérale

| Dimension | Goutte articulaire | Goutte viscérale |

|---|---|---|

| Prévalence | Fréquente | Rare ou peu documentée |

| Symptômes | Douleur, rougeur, gonflement | Douleurs organiques, insuffisance rénale, calculs |

| Diagnostic | Aspiration articulaire et mise en évidence de cristaux | Biologie, imagerie, parfois biopsie, corrélation clinique |

| Traitement | Anti-inflammatoires, colchicine, corticothérapie | Contrôle de l’hyperuricémie, prise en charge de l’organe atteint |

| Pronostic | Souvent bon si bien traité | Dépend de l’organe et de la chronicité |

Comment poser le diagnostic ?

Le diagnostic de goutte articulaire repose sur trois éléments principaux : la clinique (crise typique), la biologie (taux d’acide urique) et, surtout, la mise en évidence des cristaux de monosodium urate dans un prélèvement articulaire. L’aspiration du liquide synovial et l’examen au microscope en lumière polarisée restent la méthode de référence.

Dans les formes viscérales ou les atteintes extra-articulaires, le diagnostic devient plus complexe. Il repose sur un faisceau d’arguments : hyperuricémie documentée, imagerie évocatrice (échographie des tophi, scanner, IRM, ou scintigraphie dans certains cas), et parfois confirmation histologique si l’on peut accéder à une lésion. Les nouvelles techniques d’imagerie, comme la tomodensitométrie par double énergie (DECT), permettent de visualiser les dépôts de cristaux et d’aider au diagnostic non invasif.

Voici les étapes pratiques pour l’évaluation :

- Évaluer la clinique : description précise de la douleur, signes inflammatoires, antécédents de crises, tophi visibles.

- Biologie de base : urée, créatinine, ionogramme, acide urique sérique, bilan inflammatoire (CRP, VS).

- Aspiration articulaire si possible et mise en évidence des cristaux.

- Imagerie adaptée : radiographie pour lésions osseuses, échographie pour repérer tophi, DECT si disponible pour cartographier dépôts.

- Si suspicion d’atteinte viscérale : bilan ciblé (échographie rénale, scanner, bilan cardiaque) et collaboration avec spécialisés (néphrologue, cardiologue).

Signes biologiques et seuils

L’acide urique sérique normalement est en dessous de 6 mg/dL (360 μmol/L) chez l’adulte ; c’est une valeur cible souvent utilisée dans la prise en charge. En présence de tophi, on cible parfois un taux encore plus bas (<5 mg/dL) pour favoriser la dissolution des dépôts. Cependant, un taux d'acide urique normal n'exclut pas une crise de goutte en cours — le taux peut même être abaissé lors d'une crise aiguë. D'où l'importance de l'aspiration articulaire.

Prise en charge des crises aiguës

Traiter une crise aiguë vise à contrôler la douleur et l’inflammation rapidement. Plusieurs options sont possibles, et le choix dépend des comorbidités et des traitements en cours :

- Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) — efficaces, mais prudence en cas d’insuffisance rénale ou d’antécédent gastro-intestinal.

- Colchicine — efficace si administrée tôt ; attention aux effets digestifs et à la posologie, surtout chez les sujets âgés ou insuffisants rénaux.

- Corticostéroïdes — oralement ou par voie intra-articulaire si une seule articulation est touchée ; utiles en cas de contre-indication aux AINS ou à la colchicine.

- Antalgiques adjuvants et mesures locales : repos, glace, élévation du membre.

Il est important de rappeler que les traitements hypouricémiants (allopurinol, febuxostat, etc.) ne doivent pas être interrompus systématiquement lors d’une crise aiguë ; la décision doit être individualisée. Dans certains cas, on peut débuter la baisse d’urée tardivement après la crise, sous couverture anti-inflammatoire.

Approche en cas d’atteinte viscérale

Quand la goutte affecte les organes, le traitement combine le contrôle de l’inflammation aiguë (si elle existe) et la réduction à long terme de l’acide urique pour prévenir de nouveaux dépôts. Par exemple pour des complications rénales :

- Traitement des calculs : hydratation, gestion de l’acidité urinaire, parfois lithotritie.

- Contrôle de l’hyperuricémie pour prévenir de nouvelles formations.

- Collaboration étroite avec un néphrologue en cas d’insuffisance rénale.

Pour les manifestations cardiovasculaires, l’approche est globale : contrôle des facteurs de risque (traitement de l’hypertension, du diabète, du cholestérol) en parallèle du contrôle de l’acide urique.

Traitements hypouricémiants : principes et options

La stratégie de fond vise à maintenir le taux d’acide urique sous un seuil qui empêche la formation et favorise la dissolution des cristaux. Les principales classes de médicaments sont :

- Inhibiteurs de la xanthine oxydase : allopurinol et febuxostat — réduisent la production d’acide urique.

- Uricosuriques : probenécid, benzbromarone (selon disponibilité régionale) — augmentent l’excrétion rénale d’acide urique.

- Dégradateurs de l’acide urique : pegloticase (pour formes résistantes et tophacées sévères) — dégradent l’acide urique en allantoïne plus soluble.

Le choix dépend du profil du patient (fonction rénale, interactions médicamenteuses, tolérance). La surveillance comprend le dosage régulier de l’acide urique et le suivi rénal. La mise en route d’un traitement hypouricémiant requiert parfois une couverture anti-inflammatoire pour éviter le déclenchement de crises lors de la mobilisation des dépôts.

Tableau des principales molécules (à titre informatif)

| Classe | Exemple | Indications | Points de vigilance |

|---|---|---|---|

| Inhibiteurs xanthine oxydase | Allopurinol, Febuxostat | Traitement de fond pour hyperuricémie symptomatique | Allopurinol : risque d’hypersensibilité ; ajuster selon la fonction rénale. Febuxostat : précaution cardiaque. |

| Uricosuriques | Probenécid | Patients avec bonne fonction rénale et hyperexcrétion d’urée | Contre-indiqué en cas d’insuffisance rénale importante ou calculs uratiques récents non traités. |

| Dégradateurs d’urée | Pegloticase | Goutte réfractaire, tophacée sévère | Traitement IV, immunogénicité, réservé aux cas sévères. |

Mesures non médicamenteuses : l’importance du mode de vie

La prise en charge de la goutte est incomplète sans modifications du mode de vie. Ces mesures ne remplacent pas le traitement médical mais elles améliorent les résultats, réduisent la fréquence des crises et aident à diminuer la charge de cristaux.

- Hydratation adéquate pour réduire le risque de calculs et favoriser l’excrétion urinaire.

- Réduction de la consommation d’alcool, surtout bière et spiritueux.

- Diminution des aliments très riches en purines (abats, anchois, sardines), modération des viandes rouges.

- Limitation des boissons sucrées riches en fructose qui favorisent l’hyperuricémie.

- Contrôle du poids : perte pondérale progressive réduit le risque de crises.

- Activité physique régulière adaptée aux possibilités du patient.

Ces conseils doivent être adaptés au contexte médical : par exemple, en cas d’insuffisance rénale, l’apport hydrique ou certains aliments peuvent nécessiter une surveillance particulière.

Prise en charge en pratique : parcours du patient

La prise en charge optimale combine prévention, traitement des crises et traitement au long cours pour réduire l’acide urique. Voici un exemple d’itinéraire clinique que peuvent suivre les patients :

- Premier épisode douloureux : consultation, réalisation de tests (acide urique, bilan inflammatoire), aspiration articulaire si possible.

- Traitement de la crise et conseils immédiats (repos, analgésie, arrêt des facteurs déclenchants éventuels).

- Si hyperuricémie confirmée et/ou récidive : discussion sur le traitement hypouricémiant de fond, objectifs de taux d’acide urique, informations sur traitement et effets secondaires.

- Suivi régulier : bilan biologique, ajustement du traitement, éducation thérapeutique.

- En cas de signes d’atteinte viscérale : orientation vers spécialistes (néphrologue, cardiologue) et bilan ciblé.

Checklist pour la consultation

| Item | À faire |

|---|---|

| Anamnèse | Rechercher antécédents de crises, tophi, facteurs favorisants (alcool, médicaments). |

| Examens | Acide urique, créatinine, CRP, aspiration si possible, imagerie si nécessaire. |

| Éducation | Expliquer la maladie, les facteurs déclenchants, l’importance de l’adhésion au traitement. |

| Références | Orientation en cas de signes viscéraux ou d’insuffisance rénale. |

Cas cliniques et situations particulières

Il est utile de réfléchir à des situations concrètes que l’on rencontre en pratique. Par exemple, un patient âgé polymédiqué avec hypertension et insuffisance rénale modérée vient pour une crise de goutte. Le choix du traitement doit prendre en compte la fonction rénale, les interactions médicamenteuses (diurétiques thiazidiques favorisent l’hyperuricémie), et la fragilité générale. Souvent, on privilégiera la corticothérapie à faible dose en courte durée ou une colchicine ajustée, puis une optimisation à long terme avec des objectifs clairs.

Un autre scénario : une personne jeune présente des calculs rénaux récidivants et une hyperuricémie. Ici, la goutte viscérale s’exprime par des troubles rénaux et la prise en charge vise à prévenir les nouveaux calculs via hydratation, alcalinisation des urines si nécessaire, et traitement hypouricémiant adapté pour réduire le risque de complications rénales.

Enfin, chez un patient avec tophi visibles et atteinte fonctionnelle, la chirurgie peut parfois être envisagée pour enlever un tophus gênant, mais elle reste une option complémentaire à la hiérarchie thérapeutique médicale.

Prévention secondaire et pronostic

La prévention secondaire consiste à éviter les récidives et la progression vers une goutte chronique et des complications viscérales. Les points clefs sont :

- Atteindre et maintenir un taux d’acide urique cible (généralement <6 mg/dL), voire <5 mg/dL en présence de tophi.

- Éliminer ou réduire les facteurs favorisant (arrêt des diurétiques si possible, contrôle de l’alcool, réduction du poids).

- Surveiller la fonction rénale et les paramètres cardiovasculaires.

- Éduquer le patient pour améliorer l’observance et la reconnaissance précoce des symptômes.

Le pronostic dépend largement de l’adhésion au traitement et de la gestion des comorbidités. Avec un traitement adapté, la plupart des patients évitent la chronicisation et les complications sévères. En revanche, une hyperuricémie non traitée peut conduire à des lésions articulaires irréversibles, à des tophi débilitants et à des atteintes rénales durables.

Communication médecin-patient : points essentiels

La goutte est souvent stigmatisée comme une maladie « liée à l’excès », ce qui peut compliquer la relation thérapeutique. Il est important d’adopter une communication claire, empathique et éducative. Expliquez que la maladie a des composantes métaboliques, génétiques et environnementales, et que le traitement vise à réduire la douleur, prévenir les récidives et protéger la fonction rénale et cardiovasculaire.

Quelques conseils pratiques pour la consultation :

- Utiliser un langage simple, éviter le jargon technique.

- Expliquer le pourquoi des examens et des traitements proposés.

- Proposer des objectifs chiffrés (ex. taux d’acide urique cible) et un plan de suivi.

- Impliquer le patient dans les décisions, notamment pour les modifications du mode de vie.

Recherche et perspectives

La recherche sur la goutte progresse : nouvelles molécules, meilleures techniques d’imagerie pour visualiser les dépôts et compréhension approfondie de l’inflammation cristallo-induite ouvrent des pistes pour des traitements plus ciblés. L’un des axes prometteurs est la thérapeutique anti-IL-1 pour contrôler l’inflammation sévère liée aux cristaux. De même, des améliorations dans la gestion des patients ayant une fonction rénale limitée permettront d’étendre l’accès à des traitements efficaces tout en minimisant les risques.

Parallèlement, la recherche épidémiologique tente de mieux définir le lien entre hyperuricémie et maladies cardiovasculaires pour savoir si la réduction systématique de l’acide urique pourrait réduire le risque cardiaque à long terme. Les résultats futurs pourraient modifier les recommandations actuelles.

Liste des messages clés à retenir

- La goutte articulaire est fréquente et douloureuse, mais la maladie peut aussi toucher des organes internes (viscères) par des dépôts ou par ses conséquences métaboliques.

- Le diagnostic repose idéalement sur la mise en évidence de cristaux dans le liquide articulaire, mais l’imagerie (DECT, échographie) et la biologie sont très utiles, surtout pour les atteintes viscérales.

- Le traitement combine prise en charge des crises aiguës, traitement hypouricémiant de fond et mesures non médicamenteuses (alimentation, activité, hydratation).

- Un suivi régulier et l’éducation du patient sont essentiels pour prévenir la chronicisation et les complications rénales ou cardiovasculaires.

Ressources et orientation pratique

Pour les professionnels : consulter les recommandations des sociétés de rhumatologie et de néphrologie de votre pays permet d’aligner la pratique sur les dernières données. Pour les patients : des associations de patients et des fiches pratiques rédigées par des professionnels peuvent aider à comprendre la maladie et à naviguer dans le suivi médical.

Si vous êtes un professionnel et suspectez une goutte viscérale, n’hésitez pas à solliciter un bilan pluridisciplinaire : néphrologue pour les atteintes rénales, cardiologue pour les comorbidités cardiaques, et éventuellement un rhumatologue pour le suivi spécifique de la goutte.

Conclusion

La goutte articulaire et viscérale est une maladie aux multiples visages : parfois spectaculaire par la douleur articulaire aiguë, parfois insidieuse par ses répercussions sur les organes internes et la santé globale. Une approche complète — prévention, diagnostic précis, traitement adapté et éducation du patient — permet de limiter les souffrances, de réduire les complications et d’améliorer la qualité de vie. Si vous ou un proche êtes concernés, parlez-en avec votre médecin : un diagnostic clarifié et une stratégie personnalisée font une grande différence.