Содержание

- Comprendre l’anatomie et la croissance du bec

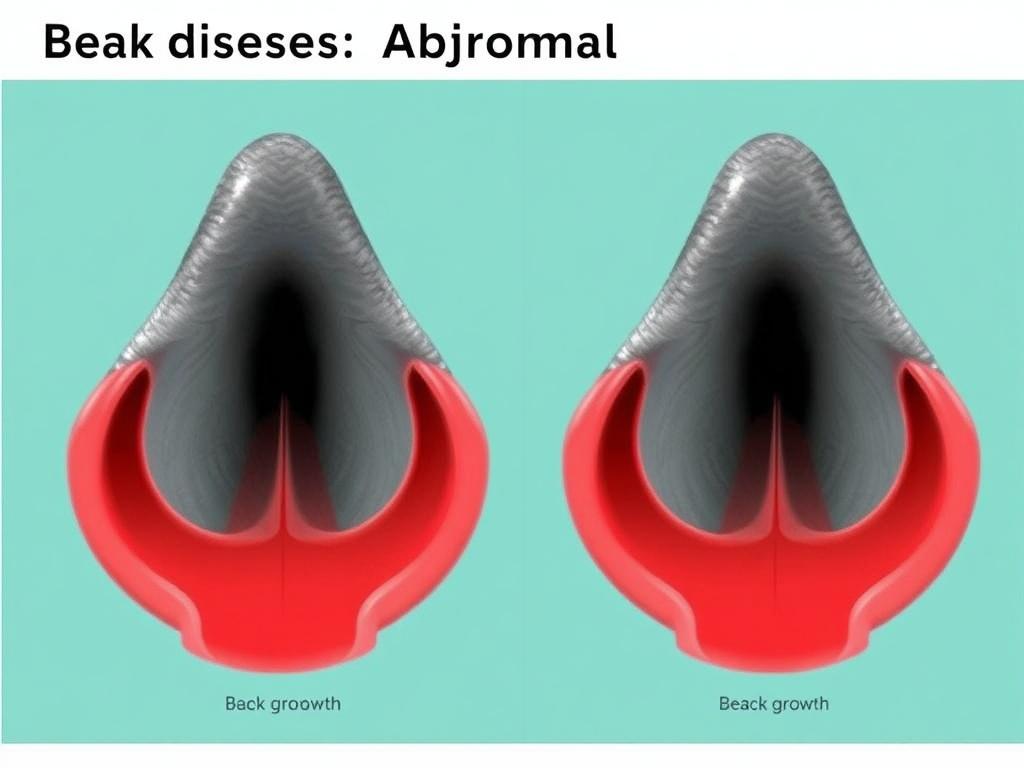

- Principales causes de croissance anormale du bec

- Signes cliniques : comment reconnaître une croissance anormale

- Traitements et interventions : que peut-on faire ?

- Tableau récapitulatif : causes, signes et traitements

- Prévention et bonnes pratiques en captivité

- Procédure sûre et recommandations pour le limage/coupe du bec

- Espèces particulières : cas fréquents et spécificités

- Quand consulter d’urgence : les signes qui ne trompent pas

- Recherches, innovations et perspectives

- Rôle du propriétaire : vigilance, adaptation et partenariat avec le vétérinaire

- Cas cliniques et exemples concrets

- Ressources utiles et pratiques pour aller plus loin

- Conclusion

Le bec est pour un oiseau ce que nos mains et nos dents sont pour nous : un outil polyvalent, sensible et indispensable. Lorsqu’il se comporte normalement, il coupe, broie, caresse, nettoie et sert à communiquer. Mais dès qu’il présente une croissance anormale, l’oiseau perd en qualité de vie, en appétit, en comportement et parfois en survie. Dans cet article long et détaillé, je vous emmène pas à pas à travers l’anatomie du bec, les causes possibles d’une croissance anormale, la manière de reconnaître les signes alarmants, les options de diagnostic et de traitement, ainsi que les mesures préventives et de gestion à long terme. Mon objectif est de rendre le sujet accessible et utile, que vous soyez éleveur, propriétaire d’un perroquet, passionné de corvidés ou simple curieux. Prenez un moment, installez-vous confortablement, et explorons ensemble ce monde fascinant mais parfois méconnu qu’est la pathologie du bec.

Comprendre l’anatomie et la croissance du bec

Avant de parler des problèmes, il est essentiel de connaître la structure du bec. Le bec est composé d’une structure osseuse recouverte d’une enveloppe cornée appelée la rhamphothèque. Cette enveloppe est constituée de kératine, la même substance que nos ongles. La rhamphothèque se renouvelle en permanence : un équilibre fin entre production cellulaire à la base et usure à l’extrémité assure une longueur et une forme adaptées à la vie de l’oiseau. Lorsque cet équilibre est rompu, la croissance devient anormale.

La croissance et l’usure du bec dépendent de facteurs biologiques (hormones, nutrition, génétique), mécaniques (alimentation, frottements sur les perchoirs, activités de becage) et environnementaux (abrasifs, humidité). Les oiseaux sauvages usent naturellement leur bec en fouillant, cassant des graines dures ou découpant des branches. En captivité, l’absence d’éléments abrasifs, une alimentation inadaptée ou des comportements stéréotypés peuvent conduire à un bec trop long, fissuré ou déformé. Comprendre ces mécanismes vous aidera à repérer ce qui relève d’un simple manque d’usure et ce qui signale une maladie sous-jacente.

Enfin, le bec est richement innervé et vascularisé. Toute intervention (coupe, limage) doit être faite avec prudence pour éviter douleur et saignement. De même, les affections infectieuses ou métaboliques qui altèrent la kératinisation se répercutent souvent sur les plumes et la peau, il est donc important d’examiner l’oiseau dans son ensemble.

Principales causes de croissance anormale du bec

La croissance anormale du bec peut résulter d’un grand nombre de causes. Pour s’y retrouver, on peut les classer en grandes familles : carences nutritionnelles et métaboliques, infections (virales, bactériennes, fongiques), troubles congénitaux et traumatiques, facteurs environnementaux et maladies spécifiques de la kératine. Chaque famille mérite qu’on s’y attarde.

Carences nutritionnelles et troubles métaboliques

La nutrition joue un rôle central. Les déficits en vitamine A sont particulièrement connus pour provoquer une hyperkératose des muqueuses buccales et des formations excessives de kératine au niveau du bec. D’autres carences en vitamines du groupe B, en minéraux comme le calcium, le zinc ou le manganèse peuvent altérer la synthèse et l’intégrité de la kératine. Les troubles métaboliques comme les maladies du foie (qui entraînent des perturbations de la synthèse des protéines et des vitamines) peuvent aussi favoriser des anomalies du bec.

Dans de nombreux cas, les signes ne sont pas limités au seul bec : une carence en vitamine A s’accompagne souvent d’un plumage terne, de problèmes oculaires (conjonctivite), et d’une susceptibilité accrue aux infections respiratoires. Il est donc essentiel d’évaluer l’alimentation globale et l’état systémique de l’oiseau.

Plusieurs virus attaquent directement la croissance du bec. La maladie la plus célèbre chez les perroquets est la PSP (psittacine beak and feather disease), ou maladie du bec et des plumes due au circovirus psittacine. Cette maladie entraîne une altération de la production de kératine, conduisant à des becs friables, déformés, parfois fracturés, associés à une mauvaise repousse des plumes et une immunodépression.

D’autres agents viraux comme certains poxvirus peuvent provoquer des lésions verruqueuses sur le bec, gênant la pousse normale et provoquant des déformations secondaires. Chez les corvidés, l’Avian Keratin Disorder (AKD), dont l’origine exacte reste encore étudiée, a été responsable d’épidémies de becs crochus et longs en Alaska et ailleurs, affectant la survie des populations.

Infections fongiques et bactériennes

Les infections fongiques ou bactériennes locales, souvent secondaires, peuvent coloniser les fissures ou les lésions du bec. Une lésion initiale due à un traumatisme ou à une malformation peut s’infecter. Candida, Aspergillus ou des bactéries opportunistes entraînent douleur, nécrose et parfois destruction partielle de la rhamphothèque. Ces infections amplifient la déformation et requièrent un traitement ciblé.

Traumatismes, malocclusions et anomalies congénitales

Les traumatismes (accidents, combats, chocs contre des objets) peuvent fracturer le bec et modifier sa trajectoire de croissance. Certaines malocclusions sont congénitales : le « bec en scie » ou le « bec croisé » chez les poules et d’autres espèces résulte d’une anomalie de développement, parfois liée à des conditions d’incubation ou à des facteurs génétiques. Ces déformations peuvent être stables ou s’aggraver avec le temps.

Absence d’usure et facteurs environnementaux

En captivité, l’absence d’objets d’usure adéquats (branches dures, jouets en bois, coquilles) provoque souvent un allongement progressif du bec. L’oiseau continue de produire de la kératine normalement, mais sans contact abrasive, le bec ne s’use pas. C’est fréquemment le cas chez les perroquets en appartement ou chez les oiseaux qui reçoivent une pâtée molle exclusive. Un diagnostic différentiel important est donc de distinguer une croissance passive due à une absence de frottement d’une vraie pathology.

Signes cliniques : comment reconnaître une croissance anormale

Reconnaître les signes précoces peut faire la différence. Un bec qui semble trop long, asymétrique, fissuré, émoussé ou présentant des excroissances warrants attention. L’oiseau peut présenter un changement de comportement : diminution de l’appétit, difficulté à prendre et briser la nourriture, toilettage limité, augmentations des manipulations par d’autres oiseaux (harcèlement), problèmes de préhension d’objets ou incapacité à s’occuper des plumes.

Il est aussi fréquent d’observer des signes associés : perforations, saignements, odeur nauséabonde (signe d’infection), accumulation de débris à la base du bec, et changements de la conjonctive. Chez certains oiseaux, l’altération de la forme du bec modifie la phonation : sons différents chez les perroquets.

Voici un tableau synthétique des signes et de leur signification possible.

| Signes observés | Signification possible |

|---|---|

| Bec trop long mais lisse | Absence d’usure en captivité, alimentation trop molle |

| Fractures, fissures | Traumatisme, infection secondaire |

| Bec friable, déformé, plumes abîmées | Psittacine beak and feather disease (circovirus) ou trouble kératinique |

| Excroissances verruqueuses | Verrues virales (poxvirus) ou hyperkératose locale |

| Bec croisé ou incliné | Anomalie congénitale, malocclusion, séquelle de traumatisme |

Examens complémentaires et diagnostic vétérinaire

Le diagnostic précis repose sur un examen vétérinaire aviaire. Le praticien commencera par un examen clinique complet : inspection du bec, palpation, vérification de la mobilité, examen des yeux, de la cavité buccale et des voies respiratoires. Des radiographies peuvent révéler des fractures, des abscesses ou des problèmes osseux. Des biopsies ou des prélèvements de la surface kératinisée permettent des analyses histologiques ou des cultures (bactériennes, fongiques) pour identifier un agent infectieux.

Les tests virologiques (PCR) permettent de confirmer la présence de circovirus ou d’autres virus comme ceux responsables de la poxvirose. Un bilan sanguin et une évaluation biochimique (fonction hépatique, bilan minéral) aideront à détecter des carences ou des troubles métaboliques. Chez les élevages, des investigations épidémiologiques sont nécessaires pour limiter la propagation d’un agent infectieux.

Traitements et interventions : que peut-on faire ?

Le traitement dépend de la cause. Il peut être conservateur, médical ou chirurgical. L’objectif est de rétablir la fonctionnalité du bec, traiter la cause sous-jacente et prévenir les récidives. Il est essentiel de rappeler que toute intervention sur le bec doit être réalisée par un vétérinaire aviaire ou sous sa supervision : couper un bec sans connaissances peut provoquer douleur, hémorragie, infection et malformations irréversibles.

Mesures médicales et thérapeutiques

Si une infection est présente, on administrera des antibiotiques ciblés ou des antifongiques après identification de l’agent. Les infections virales comme la circovirose n’ont pas de traitement curatif spécifique ; la prise en charge est souvent palliative et symptomatique, axée sur le soutien nutritionnel, la prévention des infections secondaires et parfois des thérapies antivirales expérimentales dans un contexte de recherche.

Les carences nutritionnelles se traitent par une correction de l’alimentation (ajout de vitamines, minéraux, suppléments spécifiques). Dans le cas d’une maladie hépatique ou métabolique, la gestion systémique est primordiale : ajustement de la diète, médicaments protecteurs hépatiques et suivi régulier.

Interventions mécaniques et réparation du bec

Les techniques de correction mécanique incluent le limage, la coupe et le polissage du bec pour retrouver une longueur fonctionnelle et une surface physiologique. Les vétérinaires utilisent parfois un outil rotatif (Dremel) ou des rasoirs spécifiquement conçus pour les oiseaux. Lorsque la ramphothèque est fracturée ou perdue sur une partie importante, il existe des options reconstructives : composites résineux, prothèses en acrylique ou résine époxy, voire chirurgie reconstructrice dans des cas choisis.

Il existe aussi des stratégies d’orthopédie du bec, consistant à poser des « attelles » ou des guides temporaires permettant à la croissance ultérieure du bec de retrouver une bonne orientation. Ces solutions exigent un suivi régulier et une adaptation au comportement de l’oiseau.

Précautions et suivi

Après toute intervention, un suivi régulier est indispensable : vérification de la cicatrisation, gestion de la douleur, prévention des infections et rééducation alimentaire si nécessaire. Chez les oiseaux immunodéprimés ou atteints de maladies chroniques, des visites plus fréquentes seront requises. Enfin, il faut sensibiliser le propriétaire aux signes de récidive et aux modifications de l’environnement à mettre en place.

Tableau récapitulatif : causes, signes et traitements

| Cause | Signes typiques | Actions thérapeutiques |

|---|---|---|

| Absence d’usure (captivité) | Bec long, lisse, pas d’infection | Apports d’objets abrasifs, coupe/limage par véto |

| Carences (vitamine A, minéraux) | Hyperkératose, lésions buccales, plumage abîmé | Correction diététique, compléments, suivi |

| Circovirus (PBFD) | Bec friable, perte de plumes, immunodépression | Mesures de soutien, isolement, gestion symptomatique |

| Traumatisme | Fracture, saignement, déviation | Réparation mécanique, antibiotiques si infection |

| Verrues (poxvirus) | Excroissances verruqueuses | Exérèse, antiseptiques, vaccins en prévention selon situation |

Prévention et bonnes pratiques en captivité

Prévenir est souvent plus simple et moins coûteux que soigner. Voici des mesures pratiques et accessibles pour limiter le risque de croissance anormale du bec chez les oiseaux de compagnie ou d’élevage.

- Offrez une alimentation variée et adaptée à l’espèce : granulés de qualité, légumes frais, graines en quantités adaptées, compléments vitaminiques seulement si prescrits par un vétérinaire.

- Proposez des éléments d’usure : branches naturelles appropriées, jouets en bois dur, perchoirs abrasifs, coquilles de noix ou graviers adaptés pour certaines espèces.

- Surveillez la santé globale : bilan vétérinaire annuel, prophylaxie contre les parasites et vaccinations si recommandées par votre vétérinaire aviaire.

- Maintenez une bonne hygiène et évitez la promiscuité non contrôlée entre oiseaux susceptibles d’échanger des virus ou bactéries.

- En élevage, appliquez des protocoles de quarantaine pour tout nouvel arrivant et testez lors d’apparition de signes de maladie.

Conseils pour l’environnement

L’éclairage naturel, la possibilité de manipulations et d’exploration, ainsi que des perchoirs variés contribuent à l’usure naturelle du bec. Évitez les perchoirs en plastique lisse uniquement ; préférez des matériaux variés et des surfaces permettant au bec de s’exercer. De plus, l’accès à des branches fraîches (après désinfection) encourage des comportements naturels et aide à limer le bec.

Procédure sûre et recommandations pour le limage/coupe du bec

Il est tentant pour un propriétaire de vouloir résoudre un problème apparent en coupant soi-même un bec trop long. Je ne peux que déconseiller fortement toute intervention sans guide vétérinaire. Toutefois, il est utile de connaître le principe général afin d’identifier quand une visite est impérative. Voici des recommandations prudentes :

- Ne jamais couper un bec sans évaluation préalable par un vétérinaire aviaire.

- En cas de nécessite urgente, amener l’oiseau chez un professionnel qui utilisera des instruments stériles, une contention adaptée et des techniques pour limiter la douleur et l’hémorragie.

- Après une coupe, prévoir des contrôles rapprochés : une coupe trop courte expose l’oiseau à la douleur et à l’infection, et une coupe trop longue nécessite des retouches régulières.

- Installer des éléments d’usure pour éviter des coupes répétées à titre palliatif.

Espèces particulières : cas fréquents et spécificités

Chaque espèce présente ses préférences et ses vulnérabilités. Les perroquets (perruches, cacatoès, aras) ont souvent des problèmes liés à la captive et à l’alimentation : un bec mal entretenu ou infecté peut rapidement entrainer une anorexie. Chez les corvidés et certains passereaux, l’Avian Keratin Disorder a provoqué des épidémies dramatiques ; chez les oiseaux de proie, un bec abîmé compromet la chasse et la réintroduction. Les poules et les oiseaux de basse-cour peuvent présenter des becs croisés ou en scie, parfois corrigés par un suivi comportemental et des perchoirs adaptés.

Il est donc important d’adapter les interventions au comportement et aux besoins écologiques de chaque espèce. Par exemple, un perruche nécessitera plus de jouets et d’éléments d’enrichissement qu’un corbeau en volière spacieuse, et les matériaux pour l’usure sont à choisir selon la taille et la robustesse du bec.

Quand consulter d’urgence : les signes qui ne trompent pas

Certaines situations demandent une consultation immédiate :

- Hémorragie active ou fracture apparente du bec.

- Incapacité à s’alimenter ou perte de poids rapide.

- Signes d’infection : odeur, pus, prostration, fièvre apparente.

- Changements brutaux du comportement : agressivité, léthargie extrême.

- Présence de verrues croissantes ou de masses sur le bec.

Dans ces cas, chaque heure compte pour limiter les complications et garantir les meilleures chances de récupération.

Recherches, innovations et perspectives

La recherche sur les maladies du bec est active. Les progrès en virologie ont permis une meilleure compréhension des circovirus et de leurs modes de transmission ; les études épidémiologiques sur l’Avian Keratin Disorder cherchent encore des causes environnementales ou infectieuses. Sur le plan technique, la prothèse de bec en résine et les matériaux composites ont évolué, offrant des solutions esthétiques et fonctionnelles pour des cas auparavant irréversibles.

La médecine régénérative et les techniques de réparation tissulaire pourraient, à l’avenir, ouvrir des voies de traitement innovantes, mais pour l’instant, la prévention, le diagnostic précoce et les soins vétérinaires restent les piliers de la prise en charge.

Rôle du propriétaire : vigilance, adaptation et partenariat avec le vétérinaire

Le propriétaire est souvent la première ligne d’observation. Une attention régulière au bec, au comportement alimentaire et à l’état des plumes permet de détecter tôt une anomalie. Gardez un carnet de santé : poids, alimentation, comportements inhabituels, et circonstances d’apparition d’un problème (accident, nouvelle alimentation, nouvel oiseau). Communiquez ouvertement avec votre vétérinaire aviaire : les photos, vidéos et descriptions précises accélèrent le diagnostic.

N’oubliez pas que la vie en captivité impose des responsabilités spécifiques : enrichissement, alimentation équilibrée et prévention des maladies infectieuses par des pratiques d’hygiène strictes et la gestion des introductions.

Cas cliniques et exemples concrets

Raconter des cas permet souvent de mieux saisir la réalité. Voici deux exemples réels (anonymisés et résumés) qui illustrent la diversité des situations.

Par exemple, un jeune aras présenté pour un bec trop long se révélait simplement souffrir d’une alimentation exclusive de fruits mous et de graines, sans aucune branche dure. Après ajustement du régime et installation de perchoirs en bois dur, le bec a repris une longueur normale en quelques mois, évitant une intervention invasive.

A contrario, un corbeau sauvage observé en Alaska avec un bec exagérément courbé et cassant était porteur d’AKD. Dans ce cas, l’oiseau avait perdu sa capacité de se nourrir efficacement ; la maladie avait un impact sur la survie et les populations, soulignant l’importance de la recherche et des mesures de conservation.

Ressources utiles et pratiques pour aller plus loin

Pour approfondir, rapprochez-vous d’un vétérinaire aviaire, d’un centre de réhabilitation de la faune ou d’un groupe d’éleveurs expérimentés. Les associations spécialisées et les publications vétérinaires fournissent des protocoles actualisés. En élevage, la mise en place d’un programme de surveillance sanitaire et la collaboration avec un laboratoire vétérinaire sont des atouts majeurs.

Conclusion

La croissance anormale du bec n’est pas une fatalité, mais un signal d’alerte : derrière une déformation peuvent se cacher des carences, des infections, des traumatismes ou simplement les conséquences de la vie en captivité. La clé est la vigilance, l’alimentation adaptée, l’environnement enrichi, et l’accès rapide à un vétérinaire aviaire pour un diagnostic précis et un suivi professionnel. Avec des soins appropriés, beaucoup d’oiseaux retrouvent une qualité de vie normale ; dans les cas plus complexes, la prise en charge multidisciplinaire permet d’améliorer le confort et parfois la survie de l’oiseau. Si vous observez le moindre changement au niveau du bec de votre oiseau, n’attendez pas : agir tôt augmente toujours les chances de succès.